Annie LE BRUN

Née en 1942, à Rennes, ville où elle grandit et accomplit ses études, Annie Le Brun se lie d’amitié à l’université avec Hervé Delabarre et Jean-Pierre Guillon, avec lesquels elle anime Le Bigaro Littéraire, le supplément aux lettres du journal des étudiants de Rennes, auquel le trio donne une nette coloration surréaliste et libertaire. Avec ses amis, Annie Le Brun, déjà non-conformiste, révoltée et poète, lit André Breton : Nadja, L’Amour fou et L’Anthologie de l’humour noir. Si ces livres ne répondent pas forcément aux questions qu’elle se pose, Annie Le Brun y retrouve des préoccupations qui lui paraissent essentielles : qu'est-ce que le désir, qu'est-ce que la pensée, comment accepter l’inacceptable condition humaine, bref, comment vivre ? Cette révolte et ces interrogations sont toujours les siennes. Promise à un brillant parcours universitaire (un doctorat de philosophie en poche), elle refuse cependant de rentrer dans l’enseignement.

En 1963, Hervé Delabarre présente Annie Le Brun et Jean-Pierre Guillon à André Breton. Les trois amis sont désormais liés à André Breton et au groupe surréaliste, à Paris comme à Saint-Cirq-Lapopie, l’été. Ils participeront aux activités du groupe surréaliste, jusqu’à son autodissolution en 1969. Si le surréalisme dérange encore, nous dit Annie Le Brun, « c’est de ne pas avoir été le mouvement artistique auquel on veut le réduire. Le surréalisme n’est nullement une avant-garde, il s’agit d’une attitude devant la vie, dont la véritable radicalité aura consisté autant à en refuser la misère qu’à y chercher l’émerveillement. C’est en ce sens que chacun peut s’y retrouver. Il y a un texte de Breton des années trente, où est dit « clairement » – c’est même son titre – de quoi il retourne : « La vie, telle que je l’entends, n’étant pas même l’ensemble des actes imputables à un individu, qu’il s’en soit ressenti pour l’échafaud ou le dictionnaire, mais la manière dont il semble avoir accepté l’inacceptable condition humaine. Cela ne va pas plus loin. C’est encore, je ne sais pourquoi, dans les domaines avoisinant la littérature et l’art que la vie, ainsi conçue, tend à son véritable accomplissement. » En réalité, tout part de là et y ramène. De cette « inacceptable condition humaine » et de la manière d’y répondre. Il faut se souvenir aussi qu’au début du surréalisme, il y a la fameuse enquête : « Le suicide est-il une solution ? » qui, en fait, marque le passage de dada au surréalisme. Et c’est assez pour voir qu’on est loin de quelque préoccupation esthétique que ce soit quand la question est : « Comment vivre ? » C’est bien pourquoi le surréalisme n’aura eu de cesse de rendre compte de l’homme tout entier, de sa passion et de son désespoir, de sa raison et de sa folie, de ses rêves et de sa révolte, en misant autant sur la reconquête des pouvoirs perdus que sur la découverte d’horizons inconnus ».

En 1972, Annie Le Brun retrouve une activité collective autour des éditions Maintenant, fondée par le poète et auteur dramatique Radovan Ivsic (qui deviendra son époux). Annie Le Brun publie des recueils de poèmes aux titres évocateurs : Sur le champ (1967), magnifiquement illustré par le grand peintre Toyen ; Les pâles et fiévreux après-midi des villes (1972) ou Tout près, les nomades 1972). Si la poésie est ce qu’elle m'a semblé être à travers le surréalisme, une attitude, une façon d’être au monde, qui n’exclut aucun moyen de perception ni aucune forme d’expression, pour ouvrir l’horizon, déclare Annie Le Brun, la littérature s’y oppose comme une activité de spécialistes. En fait, c’est très simple cette opposition, quand Rimbaud déclare : La main à plume vaut la main à charrue. - Quel siècle à mains ! - Je n’aurai jamais ma main, il dit l’impossibilité de faire métier de ce qui est ouverture sur l’être.

Puis, Annie Le Brun « délaisse » l’écriture de poèmes pour se consacrer à celle de nombreux essais. À celles et ceux qui le lui ont reproché l’abandon du poème, elle répond : « Ainsi m’a-t-il été reproché d’avoir abandonné la poésie pour passer à une réflexion critique. En fait, je change seulement de registre. À un moment, je me suis sentie obligée d’essayer de comprendre ce qu’on était en train de vivre. Comme si, pour échapper au malheur de ce temps, il fallait tenter de le penser. Avec le recul, je me suis rendu compte que, de loin en loin, je n’avais jamais arrêté d’écrire des choses plus lyriques. Du coup, j’ai voulu voir les formes successives prises en contrepoint par cette ombre qui n’a pas fini de m’accompagner. »

En 1977, avec Lâchez tout, puis, en 1988, avec Vagit-prop, Annie Le Brun critique la réapparition insidieuse du moralisme et de la niaiserie qui caractérise, selon elle, le point de vue féministe militant sur la sexualité.

En 1982, avec Les Châteaux de la subversion, Annie Le Brun explore les paysages imaginaires du roman noir de la fin du dix-huitième siècle et dévoile ce qui s'est mis en place à travers leur inquiétante dramaturgie : « À d’autres la commodité de penser que le roman noir ne serait que le refoulé du siècle des Lumières. Au contraire, lieu mental que s’est trouvé et choisi cette époque-là, il constitue sans doute la première tentative — et sûrement la seule tentative plurielle — pour éclaircir une nuit dont nous ne sommes pas encore sortis. » Devenue une spécialiste de Sade, depuis sa rencontre avec l’éditeur Jean-Jacques Pauvert en 1977, Annie Le Brun écrit également sur Aimé Césaire, Alfred Jarry et Raymond Roussel : « Ce sont des personnages qui consciemment ont tout risqué pour aller au devant de leurs rêves ou de leurs fantômes et s’aventurent à découvert dans des paysages inconnus. Ils n’ont jamais prétendu faire le bien de qui que ce soit. Du coup, l’air en est plus léger... D’où la déférence extrême que je leur porte. »

En 2000, avec De l’éperdu (2000), elle revient sur de grands auteurs comme autant de figures de la liberté : Jarry, Sade, Meckert, Gabritschevsky, Roussel, Louÿs, Fourier, Breton... Il serait difficile de trouver des personnages dont les préoccupations pourraient être plus en « écart absolu » avec l’esprit de l’époque. Un éperdu s’ouvre vraiment à la vie, avec ce qu’elle offre d’improbable, de mutations, de bifurcations, d’inattendus, parce qu’il a commencé par perdre irrémédiablement, par se séparer. Les éperdus s’ouvrent à la vie et en disent long sur l’envers des choses, à telle époque et dans tel milieu. C’est pourtant grâce à eux qu’il est encore possible de respirer, malgré tout. Toujours est-il qu’au cours des dix dernières années, ce sont eux, écrit Annie Le Brun, que j’ai eu besoin de fréquenter : « Comme si pour survivre dans un temps de misère, il fallait se tourner vers ce qui s’en éloigne le plus. Aujourd’hui, le naufrage est tel que le moment est venu de briser le secret : c'est sur l’éperdu que je n'aurai cessé de miser. »

Avec Du trop de réalité (2000), l’auteur rappelle la nécessité de l’utopie et du rêve, sans pour autant négliger sa lucidité sans concession : « Avec le naturel des saisons qui reviennent, chaque matin des enfants se glissent entre leurs rêves. La réalité qui les attend, ils savent encore la replier comme un mouchoir. Rien ne leur est moins lointain que le ciel dans les flaques d’eau. Alors, pourquoi n’y aurait-il plus d’adolescents assez sauvages pour refuser d’instinct le sinistre avenir qu’on leur prépare ? Pourquoi n’y aurait-il plus assez de jeunes gens assez passionnés pour déserter les perspectives balisées qu’on veut leur faire prendre pour la vie ? Pourquoi n’y aurait-il plus d’êtres assez déterminés pour s’opposer par tous les moyens au système de crétinisation dans lequel l’époque puise sa force consensuelle ? » Ce trop de réalité se manifeste d’abord, dit-elle : « par une forme de censure inédite, qui ne repose pas sur le manque mais sur l’excès : une censure par l’excès, d’abord liée aux impératifs de la marchandisation à outrance voulue par la rationalité technicienne, qui détermine désormais toutes les formes de consommation. Celle-ci devant s’imposer en simulacre de liberté, il n’est pas un domaine qui ne nous rappelle à ce devoir d’engorgement, qu’il s’agisse de l’alimentation, de l’information ou de la sexualité… Au point que cette censure par le gavage se confond avec une mobilisation à plein temps, qui équivaut pour chaque individu à une expropriation de soi-même. Et ce dressage commence dès le plus jeune âge. Car, au-delà des jouets d’une laideur particulièrement agressive dont l’enfance est aujourd’hui submergée, aucun instant ne lui est laissé. Voilà les tout-petits comme les plus grands d’emblée condamnés à « vivre sans temps morts ».

Mais, que nous reste-t-il pour résister à l’emprise du rationnel ? La poésie ? Le merveilleux ? Annie Le Brun répond : « Seule la révolte est garante de la cohérence passionnelle que chacun est aujourd’hui sommé d’abandonner pour faire allégeance à ce monde de la servitude volontaire. Et nous sommes particulièrement démunis pour y résister. Mais le langage, aussi malmené soit-il, reste une arme que chacun peut se réapproprier, ici et maintenant. À travers lui, il est possible de reprendre à ce monde une part de ce dont il nous dépouille jour après jour. Un peu comme les anarchistes au début du XXe siècle pratiquaient la reprise individuelle, saisissant chaque occasion pour reprendre à la société une part de ce dont elle les avait spoliés. Car le langage est un étrange trésor qui n’appartient à personne, mais dont tout le monde peut s’enrichir – et que chacun est à même d’enrichir. »

Et qu’en est-il du lyrisme, si cher à Annie Le Brun ? Difficile d’en parler, répond-t-elle : « quand les poètes subventionnés s’en réclament pour employer leur souffle court à exalter les plus dérisoires jouissances du quotidien, et, quand, pour les esprits forts qui tiennent le haut du pavé intellectuel, le lyrisme est la chose la plus mal portée qui soit, comme la vieillerie définitive dont il faut se défaire. Le fait est que les uns et les autres se trompent pareillement à y voir une esthétisation du réel. Le lyrisme est, au contraire, lié à la plus violente conscience de la disparition. C'est d’abord une façon de voir la beauté en transparence sur ce qui la menace. C’est à la fois le jaillissement premier de la poésie et le refus instinctif de tout ce qui l’entrave.

En 2018, Annie Le Brun, avec Ce qui n’a pas de prix, publie un essai percutant et brillant sur le nouvel enlaidissement du monde et la marchandisation de l’art. Annie Le Brun place au cœur de son essai, la beauté et la laideur comme de réels enjeux politiques, vifs et incisifs. Elle démontre comment il s’agit d’ériger sa vie et sa pensée dans une forme de vigilance vis-à-vis des sirènes du capitalisme, notamment quand celles-ci chantent un certain art contemporain mercantile : « Le cynisme permet de neutraliser le surgissement de la véritable contestation. » Il s’agit bien des enjeux d’un art qui se mêle à l’argent, et aux représentations mentales, affectives, sensibles, sociétales et culturelles qui s’ensuivent, pour nous rappeler l’exigence nécessaire et éviter que notre conscience reste captive d'un modèle unique : « La transmutation de l’art en argent, de l’argent en art : c’est ce qui semble être devenu l’objet d’un certain art contemporain… Le « trop de réalité » auquel j’ai consacré un livre précédent entraîne une forme de gavage qui déplace les lignes de la censure : plus besoin d’interdire, puisque tout est permis par cet excès… Dans ce contexte, la mémoire est gênante car elle suppose une distance avec ce que l’on vit... Or l'informatisation du monde abolit cette distance car elle sollicite en permanence l'attention des sujets.

Ce qui n’a pas de prix parle d’une guerre qui se déroule sur tous les fronts et qui s’intensifie depuis qu’elle est désormais menée contre tout ce dont il paraissait impossible d’extraire de la valeur. S’ensuit un nouvel enlaidissement du monde. Car, avant même le rêve ou la passion, le premier ennemi aura été la beauté vive, celle dont chacun a connu les pouvoirs d’éblouissement et qui, pas plus que l’éclair, ne se laisse assujettir. Y aura considérablement aidé la collusion de la finance et d’un certain art contemporain, à l’origine d’une entreprise de neutralisation visant à installer une domination sans réplique. Et comme, dans le même temps, la marchandisation de tout recours à une esthétisation généralisée pour camoufler le fonctionnement catastrophique d’un monde allant à sa perte, il est évident que beauté et laideur constituent un enjeu politique. Jusqu’à quand consentirons-nous à ne pas voir combien la violence de l’argent travaille à liquider notre nuit sensible, pour nous faire oublier l’essentiel, la quête éperdue de ce qui n’a pas de prix ?

Annie Le Brun est décédée le 29 juillet 2024, à l'âge de 81 ans.

Karel HADEK & Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Epaules).

ŒUVRES D’ANNIE LE BRUN:

Poésie : Sur le champ, illustré par Toyen, (Éditions surréalistes, 1967), Les Mots font l'amour, anthologie de citations surréalistes (Éric Losfeld, 1970), Les Pâles et fiévreux après-midi des villes (Maintenant, 1972), La Traversée des Alpes, avec Fabio de Sanctis et Radovan Ivsic, (Maintenant, 1972), Tout près, les nomades (Maintenant, 1972), Les Écureuils de l'orage (Maintenant, 1974), Annulaire de lune, illustré par Toyen, (Maintenant,1977), Ombre pour ombre, œuvre poétique complète, (Gallimard, 2004).

Essais : Lâchez tout (Le Sagittaire, 1977), Les Châteaux de la subversion (Pauvert, 1982), Le Sentiment de la nature à la fin du XXe siècle, avec des photographies de Petar Dabac (éd. Atelier, 1982), À distance (Carrère, 1984), Soudain un bloc d'abîme, Sade (Pauvert, 1986), Appel d'air (Plon, 1988. Réédition Verdier/poche, 2011), Sade, aller et détours (Plon, 1989), Petits et grands théâtres du Marquis de Sade (Paris Art Center, 1989), Vagit-prop, Lâchez tout et autres textes (Ramsay/Pauvert, 1990. Réédition, Éditions du Sandre, 2010), Comme c'est petit un éléphant postface au Surmâle d'Alfred Jarry, (Ramsay/Pauvert, 1990), Qui vive. Considérations actuelles sur l'inactualité du surréalisme (Ramsay/Pauvert, 1990), Perspective dépravée (La Lettre volée, 1991. Réédition, éditions du Sandre, 2011), Les Assassins et leurs miroirs. Réflexion à propos de la catastrophe yougoslave, (Le Terrain Vague, 1993), Pour Aimé Césaire (Jean-Michel Place, 1994), Vingt Mille Lieues sous les mots, Raymond Roussel (Pauvert, 1994), De l'inanité de la littérature, recueil de textes critiques, (Les Belles Lettres, 1994), Statue cou coupé, dans le débat à propos de négritude et créolité (Jean-Michel Place, 1996), Jean Benoît, monographie, (Filippachi, 1996), De l'éperdu (Stock, 2000. Réédition collection Folio essais, Gallimard, 2005), Du trop de réalité (Stock, 2000. Réédition Folio essais, Gallimard, 2004), On n'enchaîne pas les volcans (Gallimard, 2006), Leonora Carrington, essai, (Gallimard, 2008), Les Châteaux de la subversion, suivi de Soudain un bloc d'abîme, Sade, (collection Tel, Gallimard, 2010), Si rien avait une forme, ce serait cela (Gallimard, 2010), Ailleurs et autrement, recueil d’articles, (Gallimard, 2011), Perspective dépravée. Entre catastrophe réelle et catastrophe imaginaire, (éditions du Sandre, 2011), Les Arcs-en-ciel du noir : Victor Hugo (Gallimard, 2012), Cibles, avec Gilbert Titeux, (Gallimard, 2013), L’Ange du bizarre. Le Romantisme noir : de Goya à Max Ernst, avec Felix Krämer, Johannes Grave, Hubertus Kohle, Musée d'Orsay - Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2013), Sade : attaquer le soleil (Gallimard, 2014), Radovan Ivsic et la forêt insoumise (Gallimard/Musée d’art contemporain de Zagreb, 2015), Ce qui n'a pas de prix (Stock, 2018).

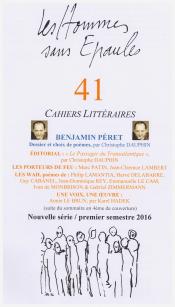

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

|

|

| Dossier : La parole est toujours à Benjamin PÉRET n° 41 | Dossier : Lionel RAY ou le poème pour condition n° 43 |