Fernand FLEURET

Fernand Fleuret fut un esprit libre, un iconoclaste, un critique de premier plan, qui a permis de redécouvrir les poètes baroques et libertins, les grands satiriques normands du XVIIe siècle, Sigogne, notamment. Il fut aussi un poète moderniste, aux côtés de Guillaume Apollinaire, de Blaise Cendrars et de Max Jacob, ainsi qu’un romancier original. Sa personnalité ne l’était pas moins. « Et puis quoi ? ne marcherait-on ni entre ces clous de fer, ni entre ces clous d'or que l’on aurait le droit de marcher droit devant soi, à l’aventure, à ses risques et périls. Chacun a sa voie mystérieuse qui le mène à la satisfaction ou à l’abîme. On entend bien que je me place sur le plan de l’Art, et que je réclame ici la liberté pour les plus téméraires comme pour les plus sages ; que ce qui me fait éclater, c'est un conformisme universel, d’une niaiserie et d'une intransigeance que l’on n’a jamais connues », a-t-il écrit.

Et pourtant, à l’exception de La Vie de la bienheureuse Raton, fille de joie et de Jim Click, parfois réédités, l’œuvre de Fernand Fleuret demeure difficilement accessible. Seuls les Cahiers Littéraires de la Manche et Emmanuel Pollaud-Dulian (auteur d’une présentation fouillée de Fleuret, in Les Excentriques), semblent se soucier de notre poète. Fernand Fleuret, donc, né en 1884, passe son enfance à Saint-Pair (Manche), où, ses études achevées, il se destine à la littérature, collabore à La Vie normande et au Mercure de France, rencontre les poètes normands Charles-Théophile Féret et Louis Beuve.

En 1907, il fait imprimer les poèmes mélancoliques de Friperies. Durant l’automne 1908, Fleuret devient inséparable de Guillaume Apollinaire, qui vit alors « sans argent, avec le souci constant du lendemain ». Au Mercure de France (revue fondée en 1889), Fleuret rencontre Remy de Gourmont, qu'il considère comme « le premier des écrivains, le Régent des Lettres contemporaines ». Puis vient la guerre. Fleuret s’attaque aux menteurs à gages qui ont conduit les Français à la catastrophe, et avant tout, à la grande presse, qu’il fustige dans Falourdin, pamphlet entièrement rédigé en vers.

Comme Remy de Gourmont, Fleuret savoure le plaisir qu’il y a, dans une polémique, à mécontenter les deux partis et renvoie dos à dos la droite et la gauche, les catholiques et les libres-penseurs, « les bedeaux de la Croix » et « l'ignare Chie-en-lit de l’École Normale ». Fleuret, qui se proclame royaliste, attaque la République, la « Démagogie / Dont les Tartempions, obscurs et passagers / Saigneraient l’Univers pour trois mots mensongers. » Il envisage aussi avec une jubilation certaine, d’être par deux fois fusillé : « Sous le feu de la droite, on dit qu’il cria : « Vive l’Anarchie ! », et sous le feu de la gauche : « Vive le Roi ! » La censure fait saisir et détruire la quasi-totalité du tirage. Fleuret est dénoncé comme défaitiste. Il se souvient pour sa part, de ses chers poètes satiriques et de l'exécution de Claude Le Petit : « Nous ne brûlons plus Claude Le Petit, ni le chevalier de la Barre, pour quelques chansons impies ; mais il est toujours des Jésuites prêts à dénoncer comme infernales la gauloiserie de nos pères et la liberté d’écrire. »

Le 11 novembre 1918, Fleuret enterre son très cher Guillaume Apollinaire, mort de la grippe espagnole. Il ne se consolera jamais de cette disparition prématurée. Le fantôme de son ami reviendra le hanter. Trouvant Fleuret affalé à la terrasse du café de Flore, Louise Faure-Favier lui reproche gentiment d’avoir trop bu. Le poète répond le plus naturellement du monde : « Mais je n’ai pas tout bu. Apollinaire en a bien pris la moitié ! » Fleuret a habitué ses amis à des scènes de ce genre.

Dans les années 20, Fernand Fleuret confirme qu’il est « le plus jeune, le plus spirituel de nos érudits », comme l’écrit Gabrielle Réval, son épouse, qui l’incite à s’essayer au roman. S’il affecte des allures de dandy et impressionne Mac Orlan par « la rare élégance de ses complets » ; s’il se montre un ami plein de charme et fascine par son érudition et sa conversation, Fleuret ne dissimule pas le chaos qui l’habite. Aux longues journées studieuses, succèdent des nuits de beuverie et de débauche. Gabrielle ne veut pas renoncer à son combat pour protéger Fleuret, mais elle s’éloigne pour vivre dans sa villa du Midi. La nuit, des voix désincarnées parlent à Fleuret et l’empêchent de dormir.

Publié par la N.R.F., en 1924, Les Derniers Plaisirs échappe au public. Il en va de même pour Histoire de la bienheureuse Raton, fille de joie, qui demeure son œuvre la plus célèbre. C’est un livre où se rencontrent l’idéalisme et la satire, malgré son tour frivole et libertin dans le goût du XVIIIe siècle et l’outrance même des situations. On en revient donc toujours à la satire et à sa valeur morale. À travers Raton et le XVIIIe siècle, Fleuret s’en prend aussi au XXe siècle : « Jamais l’on n’a vu une époque aussi bête. La Presse est sa marâtre, la Politique son père ivrogne. » L’hypocrisie et le conformisme de son temps l’exaspèrent. Il se révolte devant les efforts, d’où qu’ils viennent, pour encadrer, réglementer la pensée. Ce droit à l’indépendance que réclame Fleuret, ce rejet des marchands et des médiocres, ne peuvent que le mettre hors la société.

C’est à Gabrielle qu’il dédie, Jim Click, ou la merveilleuse invention, que publie Gallimard. Fleuret brouille une nouvelle fois la frontière entre la fiction et la réalité. S’il invente un auteur fictif pour signer sa très sérieuse étude sur le procès de Gilles de Rais, il prétend ici n’être que le traducteur d’un certain J. H-D. Robertson, qui, en 1810, publia à Edimbourg, et sans nom d’éditeur, un curieux ouvrage intitulé : Jim Click, or the wonderful invention. L’idée centrale de ce roman tout à fait étonnant, c’est que les hommes s’efforcent de se conformer au modèle social, qu’ils ne sont donc guère plus que des automates. À la fin des années 20, le poète ne parvient plus lui-même à séparer l’illusion de la réalité.

Les crises de dépression le laissent abattu, épuisé. Il continue de publier et réunit ses préfaces, articles et souvenirs divers, en cinq volumes, que publie le Mercure de France : La Boîte à Perruque, De Ronsard à Baudelaire, De Gilles de Rais à Guillaume Apollinaire, Serpent-de-Mer et Cie et Le Cornet à Poux. Fleuret y montre toutes les facettes de son humour irrévérencieux et de son érudition. Fleuret se plaint d’être poursuivi par des spectres.

Le 10 mai 1938, Gabrielle Réval doit l’emmener dans la clinique du Docteur Delmas, un spécialiste des maladies mentales, à Ivry. Il n’a déjà plus que de rares moments de lucidité. Il dort ou tient d'interminables conversations avec des visiteurs invisibles. La peur de l’Enfer, qui le tourmente, le conduit à renier ses écrits, et particulièrement Raton. Pour empêcher les démons d’entrer en lui par les pieds, il dessine des croix sur la semelle de ses souliers. Fleuret reste six longues années, enfermé à Sainte Anne.

Au printemps 1945, un phlegmon mal soigné provoque une septicémie. Fernand Fleuret tombe dans le coma et meurt dans la nuit du 17 au 18 juin.

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Epaules).

Œuvres : Friperies (éd. Roy, 1907), Falourdin (1916), Les derniers plaisirs (Gallimard, 1924), Le cendrier(Gallimard, 1925), Histoire de la bienheureuse Raton, fille de joie (Gallimard, 1926), De Gilles de Rais à Guillaume Apollinaire (Mercure de France, 1933), Les nymphes de Vaux (Gallimard, 1933), Echec au roi (Gallimard, 1935), De Ronsard à Baudelaire (Mercure de France, 1935), La Boîte à Perruque (Mercure de France, 1935), Serpent de mer et cie (Mercure de France, 1936), Fenêtre sur le passé (Grasset, 1936), Au temps du bien-aimé (Mercure de France, 1937), Le général Baron Lejeune (Gallimard, 1937), Le Cornet à poux (Mercure de France, 1938), Le Souvenir de la belle Emilie (Les Cahiers Culturels de la Manche, 1990), La foire de Lessay (Les Cahiers Culturels de La Manche, 2000).

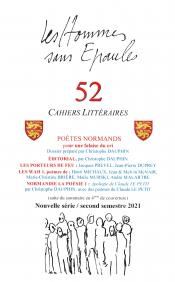

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

||

| Dossier : Poètes normands pour une falaise du cri n° 52 | ||