Georges SEFERIS

Séféris n’est pas né en Grèce, mais le 13 mars 1900, en Asie Mineure, près de Smyrne, l’actuelle İzmir, sur une terre devenue turque mais où les Grecs étaient installés depuis l’Antiquité. En 1922, à la suite de la guerre entre Grecs et Turcs, la ville brûla et tous les Grecs de la région durent abandonner leur foyer et se réfugier en Grèce. Ainsi prenaient fin, dans les flammes, l’horreur et le déchirement, trente siècles de présence grecque en Asie. De même que la prise de Constantinople, en 1453, devint la Chute dans l’histoire et la mémoire grecques, les événements de 1922 devinrent la Catastrophe et c’est toujours sous ce nom qu’on les évoque encore en Grèce. Quand ils survinrent, Séféris était à Paris où il terminait sa licence en droit. Il ne put donc jamais revoir sa maison ni sa terre natales, si ce n’est des années plus tard, en 1950, quand il fut nommé ambassadeur à Ankara. Cette séparation, ce déchirement, cet abandon forcé des lieux de son enfance créèrent en lui un sentiment d’exil permanent, d’une vie devenue une perpétuelle errance, comme celle d’Ulysse, mais un Ulysse qui aurait perdu jusqu’à tout espoir de retour à Ithaque.

Dans les recueils parus peu après ces événements, les premiers recueils donc, à partir des années 30 et notamment dans celui qui s’intitule Mythologie, on peut trouver trace de ce déchirement, de ce manque, de ce qu’il nomme si justement « le gouffre de l’appel des compa-gnons de l’autre rive », impliquant une errance sans fin sur des mers dont on sait qu’elles ne mèneront plus jamais à la patrie perdue.

Dans l’œuvre de Séféris, la mer est, comme pour tout Grec marin, à la fois élément et eau initiatrice qui séparent tout autant qu’ils unissent. Pour le dire à sa façon, qui est unique, le poète imaginera un double de lui-même – celui qu’il eût pu être s’il avait mené une vie différente –, il imagine un Argonaute errant du nom de Stratis le Marin, qu’on retrouvera tout au long des rives de l’Égée, des passes du Bosphore, de la mer Morte ou même en des mers plus lointaines. Nous ne savons pas que tous nous sommes des marins sans emploi. – Nous ne savons pas combien le port est amer – Quand tous les bateaux sont partis, écrit-il dans un poème de cette époque au titre significatif, « À la manière de G. S. », dont le premier vers, plus significatif encore est : Où que me porte mon voyage, la Grèce me fait mal. Oui, la Grèce elle-même est devenue blessure et son histoire une incision sanglante au cœur de la mémoire.

Quant à sa géographie, elle est celle d’une carte aux frontières toujours changeantes parce que toujours incertaines. Cette mélancolie lucide, ce désenchantement dont il faut préciser qu’il ne conduit jamais pour autant au désespoir, sont contrebalancés au moins par une certitude, à savoir que la patrie intime du poète qui est sa propre langue, le grec a, elle, une pérennité évidente de plus de trente siècles, une vitalité qui la rend, non seulement fondatrice, mais toujours novatrice. Il a d’ailleurs exprimé clairement ce sentiment lors de son discours de réception devant l’Académie du prix Nobel, à Stockholm en novembre 1963 : « J’appartiens à un petit pays. C’est un promon-toire rocheux dans la Méditerranée, qui n’a pour lui que l’effort de son peuple, la mer et la lumière du soleil. C’est un petit pays mais sa tradition est immense. Ce qui la caractérise, c’est qu’elle s’est transmise à nous sans interruption… Dans ce monde qui va se rétrécissant, chacun de nous a besoin de tous les autres. Nous devons chercher l’homme partout où il se trouve. » En avril 1967, eut lieu en Grèce un coup d’Etat au cours duquel une junte de colonels analphabètes et dévoyés prit le pouvoir. La Grèce retombait – car elle avait déjà connu plusieurs dictatures – entre les mains de tyrans.

De par sa profession, Séféris se trouva souvent confronté à des problèmes ou des conflits entre le fonctionnaire diplomate et le poète errant et humaniste. Il pourra enfin réconcilier en lui le diplomate, le poète et l’homme, lorsqu’il prononcera devant la presse étrangère, le 28 mars 1969, en pleine dictature des colonels, le discours que toute la Grèce attendait, dénonçant clairement l’anomalie de ce régime et « l’oppression qui a couvert le pays et le précipice qu’il voit s’ouvrir devant lui. » Plus loin Séféris ajoute : « Mais hélas, j’ai le sentiment que s’il n’y a pas de liberté d’expression dans un seul pays, cette liberté n’existe nulle part ailleurs. La condition de l’émigrant ne m’attire pas. Je veux demeurer au milieu de mon peuple et partager toutes ses vicissitudes. » C’est donc au milieu de son peuple que Séféris demeurera et qu’il mourra le 20 septembre 1971.

Je n’ai publié que tardivement, en 1988, un texte intitulé À une distance infime, où j’évoque certaines de mes rencontres avec Séféris et aussi l’influence que son œuvre eut un temps sur mes propres poèmes. Il faut dire – car cela n’est pas toujours dit par les traducteurs – que, plus encore que celle de Ritsos ou d’Elytis, la poésie de Séféris n’a cessé d’habiter ma vie. Certains de ses poèmes devinrent alors une sorte de respiration personnelle, intime et continue, une « poésie du cœur » pourrait-on dire au sens d’une poésie vécue, respirée, viscérale. Autant mes rapports avec la poésie de Séféris furent intenses – et le sont toujours –, autant mes rapports avec le poète restèrent empreints de cette courtoisie distante, cette réserve discrète. Nous nous sommes côtoyés sans véritablement nous rencontrer. Pouvait-il en être autrement ? Cette distance – qui fit pour moi de Séféris un être humain présent mais jamais proche – m’apparaît fertile aujourd’hui. L’homme n’est jamais venu occulter ou hanter le poète, obscurcir ou plus simplement modifier l’être qui apparaissait derrière les images et les mots. C’est le poète – et le poète seul – que j’ai traduit. C’est pourquoi sa mort ne l’a pas éloigné de moi. Il est toujours à la même distance de mes désirs et de ma mémoire. Comme ces anges byzantins – tels qu’on les voit sur les icônes – qui tiennent leur distance quand ils visitent les humains. Séféris fut toujours proche de mon cœur et distant de ma vie. Pas très loin, juste un peu plus bas, un peu plus haut – à une distance infime.

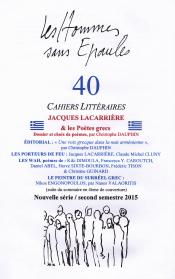

Jacques LACARRIÈRE

(Revue Les Hommes sans Epaules).

À lire (en français) : Poèmes (Mercure de France, 1963), Trois poèmes secrets (Mercure de France, 1970), Essais, Hellénisme et création (Mercure de France, 1987), Poèmes, suivi de Trois poèmes secrets (Poésie/Gallimard, 1988), Pages de journal 1925-1971 (Mercure de France (1988), Journal de bord (Héros-Limite, 2011), Six nuits sur l’Acropole, roman (Le Bruit du temps, 2013).

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

||

| Dossier : Jacques LACARRIERE & les poètes grecs contemporains n° 40 | ||