Maria BRETON

HOMMAGE À L’ESPAGNOLE

MARIA, LA FEMME SANS ÉPAULES

« Lavons les mots dans la rivière de notre vécu, nous n’avons pas d’autre voie navigable à notre disposition. »

Jean BRETON

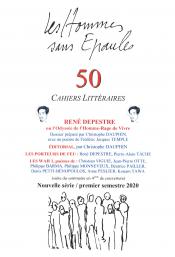

Légende photo: Maria Breton, Christophe Dauphin et Alain Breton, Paris, août 2016.

Premier souvenir : Juin 1990. Je traverse l’arrière-cours du 17, rue des Grand-Augustins, à Paris. J’accède au « sanctuaire » du Milieu du Jour éditeur, par un petit couloir dont les murs sont des livres de poèmes du sol au plafond. Les livres, une femme est occupée à les ranger, à les classer, avec respect et délicatesse. Elle flotte dans sa blouse bleue trop grande pour elle et ses mains volettent papillons au-dessus des piles de manuscrits. Elle trie aussi le courrier, en silence, alors que le saxophone de Coltrane s’envole sur plusieurs octaves et réaligne l’horizon sur la corde du Merveilleux.

Cette femme qui vient m’accueillir, c’est, Maria. Il faudrait dire : son sourire, sa bonté et son humilité, qu’elle porte sur ses traits comme une volonté de bonheur, malgré tous les obstacles, qui monte par moments à ses yeux couleur de mûre et les enlumine. Comme Henri Rode, dire son désir d’accueil et d’ouverture qui rejoint la folie, car elle se tue à maintenir autour d’elle, même quand tout s’écroule, une table abondante et un semblant de sécurité qu’elle ne cesse de porter au bout des bras comme un drapeau. De désespoir visible en elle, jamais. De tentation à vivre dans l’espoir, toujours. Maria est l’équilibriste, à merveille rattachée au réel, d’une vie qui lui a valu plus de gifles que de délices. » Je me tends vers elle le soir - quand les couleurs ne peuvent plus venir à mon secours - Elle parle avec le fond de ses yeux, ajoute son grand poète de mari, le solaire et charnel avignonnais Jean Breton[1], dont les incartades ont parfois fait d’elle l’écolière du fenouil et des larmes.

Henri Rode poursuit : « Un rien peut faire renaître son enthousiasme, et s’il ne s’étale pas toujours sur ses traits on en devine en elle la source contenue. Généreuse, détestant que l’on désigne leurs faux pas et leurs mécomptes comme une conséquence de l’inconscience des gens, elle fait crédit, d’un élan, à la nature humaine. Elle recolle, en bloc, ce qui subsiste de son amour pour Jean et le conforte en lui faisant les plats qu’il aime, en recevant sans réserve ceux qu’il aime. D’un coup, la pasionaria de la tendresse accède, près de lui, à l’état de mère et de protectrice idéale. Le plus beau rôle de Maria, dont le nom est comme une litanie brisée, c’est la protection que bourdonnante d’activité dans leur ruche en forme de tour, porte de Choisy, elle offre à celui qu’elle a élu. Pour lui, des heures, elle est capable d’écouter à table les billevesées littéraires que Jean et ses amis dégoisent à satiété. De femme plus savante à mêler la discrétion à la spontanéité, la clairvoyante connaissance au crédit qu’elle accorde aux êtres, je n’en connais pas. »

Maria Andueza est née en 1927, Basque espagnole de toutes ses fibres, caractère trempé, générosité sans borne. Elle est comme notre Elodia Turki[2], de la Retirada[3], puis de France, d’Avignon, de Paris, du Loiret (Nibelle), de Carsan (Gard), de Roussas (Drôme), comme elle fut de toutes les aventures, sans cesse, souvent à son détriment, à cause et pour la cause de la poésie, des poètes, de la revue, des revues (à commencer par Les Hommes sans Épaules), des éditions (éd. Saint-Germain-Prés, le cherche midi éditeur, puis Le Méridien et Le Milieu du Jour, de 1989 à 1996, aux côtés de son fils, Alain).

Aux côtés de Jean Breton (qu’elle épouse en 1954, deux ans avant la naissance de leur fils Alain Miguel), elle a connu tous les grands poètes et les peintres (Jean Dubuffet, Max Papart, Antonio Guansé, Man Ray, Wifredo Lam, Joan Miro…) qui ont comptés depuis 1945, de René Char à nos jours, en passant par Lucien Becker (avec lequel elle tiendra même une librairie, un temps, dans les années 50), Jean Cocteau, Blaise Cendrars, Georges Bataille… qui, pour la plupart, mangèrent à sa table toujours ouverte. Fine observatrice, Maria avait le jugement sûr et savait percevoir la personnalité vraie derrière les apparences. Elle pouvait alors être aussi cinglante qu’amicale. On ne la lui faisait pas.

Elle fut de toutes les réussites, de tous les défis, dont le plus important fut assurément Poésie 1, LA revue à la réputation internationale et au format de poche de 128 pages (vendue au prix symbolique de 1 franc, en partie grâce aux recettes générées par les espaces publicitaires), lancée par Jean et Michel Breton, de 1969 à 1987, soit 136 numéros, 7.000 abonnés, 1.600 poètes publiés, trois millions d’exemplaires vendus, et qui demeure à ce jour une entreprise inégalée, tant par sa diversité, sa richesse, que par son concept, sa durée d’activité, ou ses tirages (de 20.000 à 50.000 exemplaires, selon les numéros).

Le monde de la poésie francophone contemporaine, tourne alors autour d’eux, les grands comme les petits poètes, les gloires comme les cuistres, les valeureux comme les paltoquets ou les mirlitons et de belles jeunes femmes aussi, autour du poète de la Chair et du Soleil. Les lendemains ne furent pas tous enchantés. Les Breton assumèrent. Ils ont toujours vécu chichement, mais pas un instant sans la poésie-la-vie-entière. « Tu as vécu de presque rien, aidé immensément par Maria, la compagne de ta vie, et en travaillant pour des salaires dérisoires, obnubilé de poésie, de fraternité et de justice. Tu ne faisais confiance qu’au soleil, à l’amitié et à la femme », écrit[4], et c’est très juste, Alain Breton, en s’adressant post mortem à son père.

Je me souviens de mes visites hebdomadaires chez Maria et Jean, qui habitent alors, début des années 90, un appartement, dans l’une des tours de la Porte de Choisy. Combien leur accueil simple, solidaire et fraternel, me réchauffe : inoubliable. Merci les amis, merci. Tout ce que relate Jean Breton dans son journal, Un bruit de fête (le cherche midi éditeur, 1990), ces réunions à la bonne franquette où se rejoignaient les poètes du groupe, d’autres amis et les grands aînés tutélaires, dont la magie, n’a pas pour nous fini d’opérer (André Breton, Georges Bataille, René Char, Henry Miller, Blaise Cendrars - qui avait surnommé Maria, Marina - et bien d’autres), c’est vrai et sans romance : « À côté du berceau d’Alain, mon fils, dans l’épaisse fumée des cigarettes, on dressait la table à l’étroit, on faisait confiance au « gros rouge » de chez Nicolas. Par nécessité d’économie, Maria nous régalait d’un riz au chorizo, avec des oignons et du râpé. » Je n’ai pas connu le « gros rouge » de Nicolas, mais le Châteauneuf et surtout le Lirac (« Je peux oublier mon eau mais rarement mon vin : Bourgogne et côtes-du-Rhône ; le Châteauneuf-du-Pape, tête du peloton », Jean Breton).

Le riz au chorizo, oui, le même que Maria préparait pour Cendrars et d’autres, mais aussi les crêpes normandes, que me prépare, sachant que j’étais normand, Maria. Mais, lesdites crêpes normandes auraient dû être appelées par leur vrai nom : des ficelles picardes. Et Alain Breton ajoute[5] : « Ta table, votre table, était ouverte à tous en permanence. Combien de dieux y ont répandu les parfums entrelacés des arts, le rire en fête, les aubes qui poignent dans chaque révolte. Ta discipline de fer, cette force de travail que tu attelais à de grands projets collectifs, ton abattage critique au service des inconnus de tous bords ne t’ont pas tout à fait distrait d’une œuvre personnelle intense, hantée par l’enfance, la chair et la nature. Tu aimais vivre en rêvant, au point de te rendre gauche au monde, incapable d’actionner un simple poste de radio ou de prendre le métro sans un itinéraire qu’on te dictait à l’avance. C’est dire si ta relation avec le réel était compliquée. »

Gauche au quotidien, oui, Jean l’était, mais il avait Maria, toujours ardente et combative. Maria, qui a travaillé sa vie durant pour un « salaire » de misère, le salaire de la femme du poète. Maria au travail. Maria sur tous les fronts. Maria usée jusqu’à la corde, jusqu’à ce qu’il ne reste pas même un bout de ficelle. Maria, pesant le poids d’une ombre.

Maria, c’est sa droiture et sa fidélité, qui prennent toujours le dessus ; son humanité militante. Elle contresigne Jean Breton lorsqu’il écrit : « Je n’ai jamais envié quoi que ce soit à personne, étant sans jalousie ni haine. Ne penser qu’à l’argent, urticaire du loup, non merci ! Choisir la panse d’or ? Déshabillez-vous sans moi ! (D’ailleurs, j’ai tout perdu et je m’en fiche.) Orgueil, sans doute, accompagné de cet ennui affreux devant les chiffres. J’aimerais les voir répandus davantage, ces défauts, en notre démocratie libérale ». Ce fut vrai et pour Jean et pour Maria qui ne lâchaient rien ni personne, sauf ceux qui les avaient trahis ou abusés. Ainsi son beau-frère Michel, responsable de leurs déboires financiers, de la chute de leur entreprise éditoriale. Mais l’héritage et l’influence ne sont pas vains, tant ils ont fécondé le poème et l’histoire de la poésie contemporaine. Elle a la rancune tenace. Basque, Maria. Basque, toujours, jusqu’au bout du tempérament. On ne se refait pas. Mais Maria, discrète et humble au royaume de « l’égo des poètes », elle, ne se la raconte pas, jamais, étant d’une modestie quasi maladive (pire encore que son fils), se jugeant, en fait, femme sans importance, femme de peu, à peine un courant d’air. Elle aime rire et elle riait merveilleusement.

Son fils Alain Breton lui a consacré deux de ses plus beaux textes, « Traces autour de la source » et « Le long du fleuve Orénoque »[6], le poème de sa venue au monde, mais aussi et surtout de la douleur de sa mère et déjà de tout ce qui les lie, et la chose est extrêmement forte, de l’un à l’autre : Ma mère, tu le sais, - je suis toujours la grenouille de sang entre tes cuisses, - je pends encore dans le labyrinthe de l’air, - je reviens vers tes mains d’heures innombrables… - Ma mère, depuis lors, tu planes au-dessus des raisons. - Sans doute ai-je quitté le seul lieu sûr, fracassant l’origine, - mais, serré comme piaf dans la lumière, - regarde : - sans cesse, je tombe sur le ciel.

Pour les Hommes sans Épaules (in le manifeste, « Appel aux riverains », 1953) : la vie ordinaire est trop enlaçante pour être négligée, et c’est elle qu’ils inscrivent, titubante, dans leurs poèmes. Mais voilà, la vie a parfois négligé Maria et la poésie l’a portée et rognée à la fois. C’est ce que dit le poème d’Henri Rode, notre grand aîné et ami, à Maria, Jean, notre poète-comédien Yves Gasc, Alain et moi :

ODE À L’ESPAGNOLE[7]

Maria Andueza

Qui a les yeux de l’amitié sans licence

Couchée sous le jasmin de tes cheveux

Droite contre le mur de l’avenir

Maria parée de fable et d’azur

À la vérité de tes mains

Brûlées aux sables !

Il y a des lassos dans ta présence douce

Et des terres qui crient de soleil

Emportées par ta jupe

Sur la mosaïque des heures

À l’attache de ton foulard

Vif comme un piétinement de chèvres

Se suspend l’enfant frileux

La rose qui pleure sa défense

Et toutes les lunes gourdes

Maria, Maria Andueza

Écolière du fenouil et des larmes.

Henri RODE (avril 1993)

Le tumulte du verbe et de la fêlure

dans cette arrière-cour

c’est aussi Maria en blouse bleue

dépoussiérant l’ombre des poètes

avec ses petites mains et son sourire

dans cette arrière-cour parisienne

où la lumière saigne dans l’ombre

où le quotidien ronge son frein et enjambe la nuit

avec un dé plus grand que son nombre

L’Été des corps en poche

Christophe Dauphin (cf. « Ainsi sont les Wah »).

Maria Andueza, discrète mais fière et indomptable basque, exilée espagnole de la Retirada, est celle sans qui toute cette aventure éditoriale poétique vastement humaine, n’aurait sans doute pas pris l’envergure qui est la sienne. Maria nous la retrouvons dans l’œuvre de son mari, mais surtout dans celle de son fils, nous l’avons dit, mais aussi chez Henri Rode ou chez moi. Maria est la Dame de Brassempouy, la Vénus de Lespugue des Hommes sans Épaules. Membre d’honneur des Hommes sans Épaules, Maria Breton est plus que cela : la première des Femmes sans Épaules. Maria se retire vendredi 12 juin 2020, comme elle a vécu dans la discrétion la plus totale, dans le sommeil d’une ombre certes, mais d’une ombre pesant le poids d’une légende.

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Épaules).

[1] Jean Breton, le Poète de la Poésie pour vivre est décédé le 16 septembre 2006, à Paris, à l’âge de soixante-seize ans.

[2] Elodia rapporte (in La chiqueta, Librairie-Galerie Racine, 2003) ses propos de sa mère, qui accoucha d’elle alors qu’elle était condamnée à mort par les fascistes : « L’hôpital provincial de Valencia dépendait de la prison. C’est là que tu es née. Au premier étage. Deux « guardias civiles » étaient de chaque côté de mon lit, fusils chargés. Le médecin leur avait demandé de sortir. Ils ont seulement accepté d’avancer un peu vers la porte pendant l’accouchement. C’est dans ces conditions que tu es née. » Sa mère parvînt à s’évader par la suite du bagne franquiste.

[3] La Retirada, « retraite (des troupes) », est l’exode des réfugiés espagnols (440.000 républicains) de la guerre civile 1936-1939.

[4] Alain Breton : Les Éperons d’Éden (Les Hommes sans Épaules éditions, 2014).

[5] « Mon père », avant-dire in Alain Breton, Les Éperons d’Éden, Les Hommes sans Épaules éditions, 2014.

[6] In Alain Breton : Infimes prodiges, Œuvre poétique (Les Hommes sans Épaules éditions, 2018).

[7] in Christophe Dauphin, Henri Rode, l’Émotivisme à la bouche d’orties, Les Hommes sans Épaules n°29/30.

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

||

| Dossier : René DEPESTRE ou l’Odyssée de l’Homme-Rage de vivre n° 50 | ||