Ilarie VORONCA

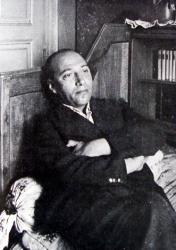

Ilarie Voronca, de son vrai nom Eduard Marcus, est né le 31 décembre 1903 à Brăila (Roumanie) et décédé le 4 avril 1946 à Paris. Jeune étudiant roumain, né dans une famille juive non pratiquante, passionné de littérature, Ilarie Voronca rencontre Eugen Lovinescu et publie ses premiers écrits en 1922 au sein du mouvement Sburătorul. Il s'agit alors de poèmes d'inspiration symboliste, influencés par les œuvres de George Bacovia et de Camil Baltazar. Les textes de cette période, au ton plutôt sombre et pathétique, tranchent avec le reste de son œuvre.

Ilarie Voronca, se distingue très tôt, dès 1923, en publiant, à Bucarest, Restristi son premier recueil de poèmes, illustré par Victor Brauner. L’année suivante, il s’affirma comme l’un des principaux animateurs de l’avant-garde artistique roumaine, en créant, toujours avec Victor Brauner, 75 HP. Cette revue, désormais mythique, étonne encore de nos jours par ses audaces typographiques et graphiques, mais surtout par l’invention des principes de la Pictopoésie. Voronca définit la Pictopoésie comme une "superposition de surfaces géométriques, différenciées selon les couleurs et les reliefs où les mots inscrits soutiennent par leur rythme le sens de la composition plastique".

Devenu une figure phare du constructivisme roumain, Voronca collabore aux principales revues de Bucarest : Contimporanul, Punct, Integral et Unu. Influencé par Dada, dans un premier temps, Voronca aspira rapidement à la synthèse et se fit le théoricien de l’Intégralisme. "Le vrai mot personne ne l’a dit encore : cubisme, futurisme, constructivisme ont débouché sur le même point hardi : la SYNTHÈSE", écrit Voronca dans le numéro 6/7 de la revue Punct (janvier 1925). Au total, Voronca va publier douze volumes en Roumanie, dont Colomba (1927), Ulise (1928), Peter Schlemihl (1932) ou Patmos (1933). Mais l’apparente euphorie qui émane de la création comme de la personnalité de Voronca cache bien mal l’angoisse qui le ronge souterrainement.

En 1933, Voronca s’installe avec Colomba, son épouse, à Paris, pour fuir les « ténèbres balkaniques », à l’instar de ses amis Tristan Tzara, Benjamin Fondane, Claude Sernet ou Jacques Hérold. En France, le couple est confronté aux dures réalités de la vie d’émigré, ce dont rend compte le recueil Permis de Séjour (1935) : "J’avais faim. Un brouillard montait vers la cité". Pour vivre, Voronca travaille dans des compagnies d’assurances. À la fin des années 30, ses œuvres sont appréciées par une large majorité du milieu littéraire français. Son nom figure au sommaire des principales revues de poésie, dont Les Cahiers du Sud.

L’année 1936 est marquée par la parution de La Poésie commune. Une étape déterminante : il n’est plus le chantre individuel, son moi s’épanouit dans toutes les voix : "Je veux me mêler à cette foule. Je partage sa vie". Voronca devient le poète anonyme, de la foule et toujours le visionnaire de l’invisible. Lorsque le 16 juin 1938, Colomba et Ilarie Voronca obtiennent la nationalité Française, le poète compte à son actif, pas moins de onze recueils publiés en France. Parallèlement à son œuvre poétique, et en cinq ans seulement, Voronca publie, durant la tragique période de l’Occupation, l’essentiel de son œuvre en prose, dont Lord Duveen (1941), L’Interview (1944), Henrika (1945) ou Souvenirs de la planète Terre (1945).

Avec la guerre vient le temps de l’assassinat collectif : "Le vent marche comme un aveugle, - Il cherche des épis de blé – Et ne trouve que baïonnettes", écrit le poète (in Poèmes inédits, 1964). Elève-officier de réserve, Ilarie Voronca est démobilisé en 1940. Il se réfugie à Marseille puis à proximité de Rodez, où il adhère à la Résistance pour combattre le nazisme.

A la mi-octobre 1944, Ilarie Voronca regagne Paris, qui avait été libéré des nazis. Le désespoir prend définitivement le pas sur la joie. Ilarie Voronca se donne la mort, au soir du 4 avril 1946. Ilarie Voronca, le poète de La Joie est pour l’homme fut enterré au cimetière parisien de Pantin.

Nous avons une histoire avec ce poète-frère. Il est des poètes et des poèmes qui vous accompagnent toute votre vie. Ilarie Voronca et sa Poésie commune, appartiennent pour moi à cette catégorie rare et précieuse depuis qu’Alain Breton m’a donné à lire en 1989, Patmos, réédité en 1977 par notre ami Guy Chambelland. Je rencontre aussi Denys-Paul Bouloc, lié à Jean Rousselot et qui fut l’ami et l’éditeur de Voronca à compter de 1941.

La synthèse de Voronca, son Intégralisme, qui va du Dadaïsme au Surréalisme en passant par le Futurisme et le Constructivisme pour aboutir à l’apothéose de la Poésie commune, rejoint pleinement mon propre Intégralisme, que j’appelle Émotivisme et qui allie le Surréalisme et la Poésie pour vivre.

C’est à son œuvre qu’est consacrée, en 1993, année du 90e anniversaire de sa naissance, mon modeste premier travail critique au sein de la deuxième série de la revue Les Hommes sans Épaules. Je constate d’emblée que Voronca traverse un long et injuste purgatoire et que seuls quelques poèmes, toujours les mêmes, surnagent ici et là. En France, son pays d’adoption et de nationalité (depuis 1938), Voronca est, non pas un Apprenti fantôme, d’après l’un de ces titres fameux de 1938, mais un fantôme intégral, pour détourner sa notion d’intégralisme qui recouvre bien autre chose.

En Roumanie, ce n’est guère mieux. Voronca, oublié, est considéré, comme à peu près tous ces grands artistes roumains qui sont venus se réfugier et vivre en France à la fin du XIXe et au XXe siècle, comme un étranger, un Français et notamment depuis la mort en 1981, à Bucarest, à l’âge de 79 ans, de Sașa Pană, le dernier témoin et acteur de cette extraordinaire aventure de l’avant-garde roumaine, dont il fut une véritable plaque tournante et qui a beaucoup fait pour l’œuvre de son ami. La situation politique n’a pas aidé.

En Roumanie, un despote en a remplacé un autre : Nicolae Ceaușescu a succédé en 1965 à Gheorghe Gheorghiu-Dej, à la tête du pays en devenant secrétaire général du Parti communiste roumain, président de la République socialiste de Roumanie en 1974 tout en exacerbant le culte de la personnalité propre à ce régime totalitaire, dont il sera le dernier dirigeant et dont la sinistre police politique nommée Securitate forme l’armature. Il se décerne les titres de « Conducător », « génie des Carpates » et « Danube de la pensée », et pratique le népotisme. Tzara, Brauner, Hérold, Voronca, Fondane, Sernet et les autres n’avaient plus aucune place dans leur pays natal écrasé par la botte impitoyable d’un tel régime qui a rayé des vies humaines, de quartiers entiers, des villes des villages… Alors, nos peintres et nos poètes, pensez-donc !...

En Roumanie, 45 années d’histoire littéraire et artistique ont été réduites à néant, du précurseur de l’avant-garde Urmuz (pseudonyme de Demetru Demetrescu-Buzău, 1883- 1923) à sa magnifique queue de comète que fut le surréalisme roumain de notre cher Gherasim Luca (1913-1994). Il a fallu attendre la chute du régime familial de Nicolae Ceaușescu, en 1989, pour que la situation du pays et des Roumain(e)s évoluent et que le pays sorte de l’amnésie pour redécouvrir tout un pan de son histoire et de sa culture, l’une des brillantes de l’avant-garde européenne du XXe siècle. Nos artistes fantômes, les Français, retrouvèrent petit à petit pour une part leur roumanité.

Pour cela, il convient de saluer le travail de longue haleine entrepris, entre Seine et Danube, par Ion Pop, Petre Raileanu ou Basarab Nicolescu, sans oublier Nicolae Țone, Petrișor Militaru et d’autres. Car, il faut bien le dire, la Roumanie, sans nos artistes fantômes (je précise au passage qu’ils sont tous juifs, ce qui n’a pas joué en leur faveur, tant avec les fascistes qu’avec, ensuite, les staliniens roumains), n’a quasi plus qu’une page blanche en guise d’histoire littéraire et artistique et « rien » que la poésie du poète romantique national Mihai Eminescu (1850-1889) et les chariots à bœufs et les villages du peintre Nicolae Grigorescu (1838-1907) et de leurs mauvais copieurs par la suite, à l’infini, à une exception près, l’œuvre magnifique, mais étranglée par le pouvoir du grand poète Tudor Arghezi. J’aime la poésie d’Eminescu et la peinture de Grigorescu, mais tout de même ! Effacerions-nous 50 ans de poésie et d’art français pour nous arrêter à Victor Hugo (1802-1885) et à Eugène Delacroix (1798-1863) ?

Ceaușescu l’a fait et il ne fut pas seul. Nicolae Tone n’écrit pas en vain, ici à propos de Claude Sernet (in revue Aldebaran n°1/4, 2001 : « Nous ne nous sommes point du tout proposés de (ré)inventer un grand écrivain, mais tout simplement des secouer la poussière du manteau d’un poète important, qui appartient en même temps à la Roumanie et à la France. Nous ne savons pas si la poésie de Claude Sernet suscite ou non aujourd’hui le respect dans le pays de Rimbaud… Mais nous savons, malheureusement, que dans la poésie autochtone, il paraît n’avoir jamais existé… » Il est par ailleurs important de rappeler que la littérature roumaine ne s’est pas construite de manière roumano-roumaine, mais bien avec ce qui vient de l’extérieur, comme l’écrit (in Modernisme et tradition) Ion Vinea : « L’une des accusations les plus ridicules en ce qui concerne la littérature et l’art contemporain repose sur cette formule : littérature d’importation. En premier lieu, l’idée en soi d’une littérature roumaine tient purement et simplement à l’idée d’importation. Les débuts de notre littérature n’ont pas du tout représenté un développement naturel du folklore, mais une gentille accoutumance de nos bonjouristes. Le romantisme d’Eliade et d’Alexandrescu est d’importation. Toute la littérature du siècle précédent est soumise à l’importation et parfois à l’importation brute, sans rien changer, peut-être la signature. Le courant paysan de Viata Româneasca et le symbolisme de 1908, sont d’importation. Seul Coșbuc reste une fleur authentique de la terre… En ce qui concerne le modernisme, qui s’est affirmé surtout après 1917, il se situe, par le surcroît de malheur, en opposition avec notre littérature entière de 1800 à nos jours – on a affaire à un modernisme d’exportation. Pour la première fois, nous avons donné quelque chose à l’étranger et l’étranger le reconnait… »

Toujours est-il qu’en 2003, tant en France qu’en Roumanie, le centenaire de la naissance d’Ilarie Voronca fut un non-évènement à l’exception d’une soirée qui lui est consacrée à l’Ambassade de Roumanie, à Paris. Le texte que j’y ai lu ce soir-là, a servi de base au dossier qui a paru en 2004 et dont le titre est explicite : « 1903-2003 Ilarie Voronca, le centenaire de l’ombre » (in Les Hommes sans Épaules n°16, troisième série, 2004). Un an plus tard, en 2004, le hasard objectif m’amène à travailler dans la zone industrielle de Bobigny (Seine-Saint-Denis), à cent mètres du cimetière parisien de Pantin, où Voronca repose dans l’oubli. Je me rends sur sa tombe et cela m’émeut (cf. poème « Bobigny » in Le Gant perdu de l’imaginaire, Le Nouvel Athanor, 2006) : Bobigny cimetière - Là-bas au large - Ilarie Voronca dort à l’intérieur de sa plaie - La mort borde l’éternité dans son nom - La joie est pour l’homme mais il ne le sait pas - Une écharpe de gaz s’envole vers Bucarest - La ville aux seins gris de pluie - Comment croire - Que rien n’obscurcira la beauté de ce monde - que je porte en moi comme une déchirure - Veines de plomb - Granit d’os - La mécanique des mots sèche entre les pages d’un arbre - Je sens craquer sous ma dent les caries de l’hiver.

Cinq ans plus tard, fin décembre 2009, j’apprends que la concession de la tombe du poète est arrivée à son terme depuis plus de deux ans et demi et peut disparaître d’un jour à l’autre, et les restes du poète être jetés dans une fosse commune. Je forme un collectif de poètes et d’intellectuels franco-roumains, à partir des Hommes sans Épaules et des poètes de l’Arche 23, et nous parvenons, avec le soutien de la famille, à sauver et refaire à neuf la tombe du poète, en septembre 2010. Plus tard, nous avons apposé une plaque sur la tombe, avec la photo du poète, sur laquelle nous avons fait graver ce vers : « Rien n’obscurcira la beauté de ce monde. »

Édi, de ton surnom, ce fut notre manière de te répondre à toi qui a écrit (in La Poésie commune, 1936) : C’est vers vous, hommes de l’avenir - Que va ma pensée. - Et je veux que vous vous exclamiez - « Il était des nôtres », - quand vous lirez mes poèmes. Oui, tu es des nôtres… Sauver la tombe et les restes du poète, certes, mais l’œuvre ? Un an plus tard, j’ai fait paraître le premier livre consacré en France à Ilarie Voronca : un essai sur son œuvre et une biographie, en l’état des connaissances, suivi d’un choix de textes et de poèmes couvrant, une première, toute son œuvre (périodes dites roumaine et française) : Ilarie Voronca, le poète intégral, (éditions Rafael de Surtis/Éditinter, 2011).

L’histoire de la tombe a fait parler d’elle. Le livre, lancé à l’Institut Culturel Roumain de Paris, a été très bien accueilli et au-delà de la France. Ilarie Voronca commence enfin grâce à ces évènements à émerger des profondeurs de l’oubli où il repose avec son œuvre. J’en suis heureux, car le but recherché est bien celui-là. Je me réjouis aussi d’être petit à petit contacté par des éditeurs qui me font part de projets de rééditions ou de traductions dans l’attente de la publication de l’œuvre poétique, en coédition Les Hommes sans Épaules/éditions Non Lieu, que nous espérons avec Michel Carassou.

Je me souviens aussi du jeune professeur et directeur de recherches Ko Iwatsu de l’université de Kanazawa, venu me rencontrer en France, en 2015, pour me parler de sa passion, aussi réelle qu’intelligente et émouvante pour Benjamin Fondane et Ilarie Voronca, dont il est l’introducteur au Japon, et me montrer ses travaux. Ainsi nos chers Fondane et Voronca étaient lus et merveilleusement lus au Japon. Aux publications récentes, s’ajoutent deux livres, plutôt tournés vers l’histoire et notamment les trois dernières années d’Ilarie Voronca, de son arrivée en 1943 à Moyrazès dans l’Aveyron, à sa mort en 1946. Ces trois dernières années ont longtemps été un mystère, tant nous manquions d’informations et d’archives. Ce n’est donc plus tout à fait le cas.

Que s’est-il passé avec les archives d’Ilarie Voronca ? Colomba Voronca s’est démenée comme une diablesse pour la survie de la mémoire de Voronca, après sa disparition, et de son œuvre, faisant paraître des livres et transmettant une part des archives au poète Sașa Pană, à Bucarest. Une autre partie est conservée dans le fonds Voronca de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Pour le reste, Colomba toujours chaleureuse, enthousiaste et accueillante et jamais méfiante lorsqu’il s’agissait de Voronca, s’est faite volée, dépouillée et pas par des petites frappes, mais par des cols blancs. Il y a aussi la « fameuse valise Voronca », que possède l’ami et l’un des éditeurs de Voronca, Denys-Paul Bouloc. Une valise dont il parle souvent, mais sans jamais évoquer ni montrer le contenu. De cette valise, il ne fut plus question après la mort de Denys-Paul, en 2005 à l’âge de 87 ans, C’était mince.

Aussi, lorsque de Bucarest, mon ami Petre Raileanu m’informe en 2016 que Vladimir Pană, le fils de Sașa, vient de retrouver le tapuscrit du journal de Voronca dans les archives de son père, et qu’il nous le remet pour publication. Les bras m’en tombent. C’est une aubaine inespérée qu’une telle découverte à laquelle nous ne croyions plus. Notre édition du Journal inédit de Voronca paraît en 2018, aux Hommes sans Épaules éditions, augmentée dans sa deuxième partie de l’œuvre poétique allant de 1940 à 1946, inédits connus inclus, sous le titre emblématique de Beauté de ce monde. Le journal met en relief et à nu, la dernière année de vie de Voronca, sa joie qui se transforme en désespoir, à travers, notamment le naufrage de ses retrouvailles à Bucarest, puis du voyage retour vers Paris, avec Rovena, la femme aimée, pour laquelle il a quitté son épouse Colomba.

La boucle est bouclée ? Que nenni ! J'apprends début février 2022 qu’Élise et Jean Mazenc, les instituteurs aveyronnais qui ont accordé refuge au poète Voronca, sont bien davantage que de braves et courageuses personnes qui ont fait acte de résistance en protégeant, ce qui n’est déjà pas rien, le poète durant dix-sept mois, de juin 43 à octobre 44. La relation ne s’arrête pas là, comme nous le croyons. Ils ont lié une véritable et profonde amitié avec lui, qui dépasse le cadre de son « séjour » à Moyrazès et dure jusqu’à la fin de la vie du poète qui, en retour, tient les Mazenq pour ses plus proches et fidèles amis et Moyrazès, comme un rêve. « Le silence, la solitude, le recueillement de là-bas ! la mairie, l’église, l’hôtel Trébosc, ensuite la campagne, les collines, Baraqueville, eu loin, ou bien à droite de la mairie, la route vers Nuces, le chemin de Calzins, l’Aveyron, les Planques ! Ai-je vraiment vécu tout cela ? Cela existe vraiment ? Ici, c’est le tourbillon, la foule, les courses… Là-bas, le calme, la réflexion, la pureté. Qu’il est donc merveilleux, le petit Moyrazès ! J’ai dans mes projets un livre qui devra s’intituler Moyrazès… », écrit le poète, de Paris, à ses amis Mazenq, le 9 décembre 1944.

Puis, le 13 décembre 1944 : « Hier au soir, ma décision était presque prise. Je me suis dit : je donne ma démission et je rentre chez Jean et Élise à Moyrazès… » Outre, l’importance des Mazenq et de Moyrazès dans la vie de Voronca, j’apprends que les fameuses archives Voronca ne sont pas perdues. Voronca les a remises aux Mazenq qui les ont conservées pendant plus de cinquante ans, avant de les confier aux Archives départementales de l’Aveyron, où a également atterrie la « mystérieuse valise Voronca » de Denys-Paul Bouloc. Ces archives sont une mine sur les trois dernières années de vie de Voronca.

Je ne reviens pas sur la question et les raisons du suicide d’Ilarie Voronca, le 4 avril 1946, à l’âge de 42 ans, ni sur les témoignages qui suivirent, l’ayant déjà fait ailleurs. Les Mazenq ne sont pas présents à l’enterrement du poète, mais, surtout Élise, ils demeurent actifs pour entretenir la mémoire du poète et tenter en vain de faire paraître les inédits en leur possession, comme en témoigne la correspondance d’Élise. Par exemple, avec le comité de rédaction de la revue marseillaise Les Cahiers du Sud, qui a publié un livre emblématique du poète en 1936, La Joie est pour l’homme : Prenez-moi avec amour avec bonté dans vos bras - Et j’aurai du courage - Je frapperai l’océan comme un tambour géant. Élise Mazenq se rapproche aussi de l’imprimeur-éditeur ruthénois Georges Subervie, qui lui répond, en date du 17 juin 1946 : « J’ai bien regretté que mes multiples occupations ne m’aient pas permis de vous voir quand vous êtes venue chez moi. J’aurais aimé parler avec vous de la fin tragique de votre grand ami Voronca pour lequel j’avais, vous le savez, une amitié sincère et une profonde admiration. Pour ceux qui, comme vous, le connaissaient bien, il a eu la mort qui devait être la sienne : ce passionné, cet idéaliste, ce poète en un mot, ne pouvait pas mourir comme tout le monde. Dans une période de bas matérialisme, il était trop dépaysé pour vivre sans souffrir… »

En France, les Mazenq, détenteurs d’importantes archives et manuscrits de Voronca, ne parviendront à aucun résultat auprès des éditeurs. Un milieu qui leur est étranger. Les archives dormiront d’un profond sommeil de 50 ans, avant d’être transmises aux Archives départementales de l’Aveyron, ainsi que la « fameuse » valise d’archives, de documents et de manuscrits que possédait Denys-Paul Bouloc, qui m’en parlait comme de son « trésor », un trésor dont il n’a rien fait. Les Cahiers du Sud mettront du temps à publier Poèmes inédits (in n°361, 1961). Bouloc aussi, qui donnera la plaquette Ilarie Voronca (1961), un choix de poèmes précédé d’une notice biographique., chez Subervie.

Un poète est un lien entre les femmes, les hommes, les peuples, leurs émotions, leurs langues, leurs lieux et leurs histoires. C’est aussi un cri de révolte, mais aussi surtout, un tisseur d’amitié et de fraternité. De ses caractères d’imprimerie couchés sur le papier, la poésie-vie de Voronca apporte la Roumanie à ma porte, tout un monde dans un verre de tuica. Un monde souvent tragique vient à moi par ses poètes et ses peintres dont les veines plongent tout aussi tragiquement, s’agissant de Voronca, dans les racines du Rouergue.

Ma relation à Voronca m’a conduit à bien des rencontres et des amitiés, mais, la poésie est-elle autre-chose, qu’une rencontre ? Il en va ainsi avec Catherine, la fille unique de Claude Sernet, nièce d’Ilarie et de Colomba ; de Benjamin Fondane, prolongé avec tellement d’intelligence et de respect par Michel Carassou, sans oublier Olivier Salazar-Ferrer ; des peintres qui me sont chers Victor Brauner et de sa nièce, ma chère Marion, fille du génial photographe Théodore Brauner, Jacques Hérold et sa fille Delphine, retrouvés encore dans l’entourage de mon ami surréaliste Sarane Alexandrian, ainsi que Gherasim Luca. Je n’oublie pas le grand poète et dramaturge Matei Vișniec, digne héritier en création de cette extraordinaire avant-garde roumaine ; mon cher Petre Raileanu et son épouse Ionana, la fille de George Georgescu (1887-1964), le plus grand chef d’orchestre roumain du XXe siècle (le Furtwängler roumain) et le meilleur ami du génie de la musique roumaine contemporaine George Enescu (1881-1955), dont la Rhapsodie roumaine n°1 en la majeur, op. 11, n’a pas fini de soulever nos cœurs ; notre grand physicien Basarab Nicolescu ; le galeriste et fou de peinture, notamment de Jacques Hérold, Lucian Georgescu ; Ion Pop...

Édi, alias Voronca, aimait rassembler. Il est mort sans doute de ne pas être suffisamment parvenu à son but. Et pourtant, il rassemble, nous le voyons, autour de son œuvre et de sa mémoire. En Roumanie, on commence à le comprendre. Bien davantage que l’« étranger, le Français » que Voronca est devenu en 1938, il est l’un de ses grands poètes. En France, aussi, on commence à prendre conscience timidement que l’« étranger, le Roumain », est avant tout l’un de nos fleurons poétiques à hauteur d’Homme. Et à partir de Voronca, Luca, Fondane, Sernet, Hérold, Brauner, Tzara, etc., nous dressons un pont de fraternité entre la Seine et le Danube et je peux dire, que nous n’en n’avons rien à foutre de savoir qui, de nous, est étranger et qui ne l’est pas, car, dans cette histoire commune, nous sommes toutes et tous des poètes et des Roumains et des Français et des étrangers et des juifs et je ne sais quoi d’autre ! Mulțumesc prieteni ! La sănătatea ta ! Noroc !

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Épaules).

Oeuvres d'Ilarie Voronca :

Poésie:

Restristi, illustrées de dix dessins hors texte de Victor Brauner, Bucarest, Rahova Arte Grafice, 1923.

75 HP, revue d’avant-garde réalisée par Ilarie Voronca et Victor Brauner, Bucarest, 1924. Réédition Jean-Michel Place, 1993.

Colomba, illustrations de Sonia et Robert Delaunay, Imprimerie Union, 1927.

Ulise, illustration de Marc Chagall, Imprimerie Union, 1928.

Plante si animale, illustrations de Constantin Brancusi, Imprimerie Union, 1929.

Bratara noptilor, illustration de Victor Brauner, Bucarest, Unu, 1929.

Zodiac, illustration de M.H. Maxy, Bucarest, Unu, 1930.

Invitatie la bal, poèmes 1924-1925, Bucarest, Editura Unu, 1931.

Incantatii, illustration de Milita Petrascu, Bucarest, Editura Cultura nationala, 1931.

Peter Schlemihl, illustrations de Victor Brauner, Grégoire Michonze et Jules Perahim, Bucarest, Tipografia Bucovina, 1932.

Patmos, si alte sase poeme, Bucarest, Vremea, 1933.

Ulysse dans la cité, traduit du roumain par Roger Vailland, préface de Georges Ribemont-Dessaignes, illustration de Marc Chagall, éditions du Sagittaire, 1933. Réédition éditions Non Lieu, 2019, avec une préface de Christophe Dauphin.

Poèmes parmi les hommes, illustration d’Edmond Vandercammen, Cahier du Journal des poètes, 1934.

Patmos, collection des Cahiers Libres, Denoël et Steele, 1934. Réédition Le Pont de l’Epée, 1977. Avant propos de Tristan Tzara, Guy Chambelland, Yves Martin, Alain Simon, illustration de Victor Brauner. Édition de tête, 40 exemplaires ornés d’une gravure de Jacques Hérold.

Permis de séjour, Corréa, 1935.

La Poésie commune, G.L.M, 1936. Réédition éditions Plasma, 1979. Illustrations de Georges Ribemont-Dessaignes.

La Joie est pour l’homme suivi de Trois poèmes à la gloire du sommeil, Les Cahiers du Sud, 1936.

Pater noster suivi d’Ebauches d’un poème, Corrêa, 1937.

Amitiés des choses, Sagesse, 1937. Rééditions les Cahiers de Jalons no 3, 1979.

Oisiveté, Les Feuillets de Sagesse, 1938.

L’Apprenti fantôme et Cinq poèmes de septembre, Presses du Hibou, 1938. Réédition (sans les Cinq poèmes de septembre), L’Arbre, 1992.

Le Marchand de Quatre saisons, Cahiers du Journal des poètes, 1938.

Beauté de ce monde, Le Sagittaire, 1940.

Les Témoins, Méridien, 1942.

Oisiveté, Les Feuillets de Sagesse, 1943.

Contre-solitude, Bordas, 1946. Réédition, Plein Chant, 2006.

Les Chants du Mort, éditions Charlot, 1947. Réédition L’Arbre, 2003.

Dîner chez Jeanne Coppel, illustration de Jeanne Coppel, imprimerie PAB, 1952.

Poèmes choisis, introduction de Tristan Tzara, illustration de Marc Chagall, Seghers, 1956. Réédition Seghers, 1967, avec des textes inédits.

Poèmes inédits, Les Cahiers du Sud no 361, 1961.

Poeme, traduits en roumain par Sasa Pana, Préface d’Eugen Simion, Bucarest, Editura Pentru, Literatura universala, 1961.

Poèmes inédits, éditions Subervie, 1961.

Poèmes inédits, illustration d’Abidine, éditions Guy Chambelland, 1964.

Poème pour glorifier le pied, illustrations de Madeleine Follain Thinès, La Goutte d’Or, 1971.

Poeme alese, anthologie en langue roumaine établie et préfacée par Sasa Pana, illustration de Robert Delaunay, deux volumes, Bucarest, Editura Minerva, 1972.

Zodiac : poesii, édition établie et présentée par Ion Pop. Cette édition rerprend : Restristi, Colomba, Ulise, Plante si animale, Bratara noptilor et Zodiac, Bucarest, Editura Minerva, 1992.

Incantatii : poesii, édition établie par Ion Pop. Cette édition rassemble Invitatie la bal, Incantatii, Petre Schlemihl, Patmos, Din periodice et Patrusprezece sonete, Bucarest, Minerva, 1993.

La Chambre, L’Arbre, 2000. Poème publié dans Beauté de ce monde (1940) et repris dans Onze récits (1968).

Mais rien n’obscurcira la beauté de ce monde, L’Arbre, 2000. Ce recueil reprend neuf poèmes de Beauté de ce monde.

Journal inédit suivi de Beauté de ce monde, poèmes 1940-1946, éditions présentée et établie par Petre Răileanu et Christophe Dauphin, (Les Hommes sans Epaules éditions, 2018. 2ème édition, 2020).

Prose :

A doua lumina, essai, Bucarest, Unu, 1930. Réédition Minerva, Bucarest, 1996.

Act de prezenta, essais, Bucarest, Cartea cu semne, 1932. Réédition comprenant A doua lumina, Bucarest, Cluj, Dacia, 1972.

Lord Duveen ou L’invisible à la portée de tous, récit, Éditions de l’Ilot, 1941. Réédition éditions Eliane Vernay, 1977. Illustration de Marc Chagall.

La Confession d’une âme fausse, Méridien, 1942. Réédition L'Eveilleur, 2019.

La Clé des réalités, Méridien, 1944.

L’Interview, illustration de Halicka, éditions Jean Vigneau, 1944.

Henrika, roman, illustration de F. Delanglade, l’Entreprise de presse, 1945.

Souvenir de la planète Terre, roman, éditions Nagel, 1945. Rééd. Arfuyen, 2025.

Onze récits, avant propos d’Eugène Ionesco, Rougerie, 1968. Ce volume reprend six poèmes de Beauté de ce monde, un inédit et quatre récits publiés dans des revues.

Mic manual de fericire perfacta, édition bilingue établie par Sasa Pana, Bucarest, Cartea romaneasca, 1973. Rééd. Cambourakis, 2019.

Interviul. Unsprezece povestiri, préface d’Ion Pop, Bucarest, Cartea romaneasca, 1989.

Quarante ou cinquante personnes, L’Arbre, 1991.

Le Riche mendiant, A l’impatiente, 1991. Prose issue des Onze récits.

Arbres 1942, suivi de Un peu d’ordre, L’Arbre, 2000.

Interviul, Cartea Romaneasca, Bucarest, 1989. Traduit en roumain par Ion Pop.

Perméables, illustrations de Marie Bauthias, Trident neuf, 2003. Réédition d’un récit publié dans la revue Viatiques en 1943, puis dans La Clé des réalités (1944).

A consulter, sur Ilarie Voronca :

Christophe Dauphin, Ilarie Voronca, le poète intégral, essai suivi d’un large choix de textes et de poèmes, éditions Rafael de Surtis/Editinter, 2011.

Christophe Dauphin, Les Riverains du feu, une anthologie émotiviste de la poésie francophone contemporaine, Le Nouvel Athanor, 2009.

Ecaterina Grün, La Route chez Tristan Tzara, Benjamin Fondane et Ilarie Voronca, éditions Rafael de Surtis, 2005.

Ion Pop, La Réhabilitation du rêve, une anthologie de l’Avant-garde roumaine, EST-Samuel Tastet Editeur & Maurice Nadeau, 2006.

Ilarie Voronca, Numéro spécial, Plein Chant no 77, 2004.

Christophe Dauphin, 1903-2003 Ilarie Voronca, le centenaire de l’ombre, Les Hommes sans Epaules no 16, troisième série, 2004.

Christophe Dauphin, Ilarie Voronca parmi nous, Les Hommes sans Epaules no 9/10, deuxième série, 1993.

Ilarie Voronca, numéro spécial, présentation de Jean-Paul Mestas, Cahiers de Jalons no 3, 1979.

Ilarie Voronca, documents et choix de poèmes, Le Pont de l’Epée no 27-28, 1965.

Denys-Paul Bouloc, Ilarie Voronca, éditions Subervie, 1961.

Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Les Lettres françaises, 1949.

LA TOMBE D'ILARIE VORONCA

En 2010, La tombe d'Ilarie Voronca, au cimetière parisien de Bobigny-Pantin, menacée de disparition, est sauvée et refaite grâce à l’action du Collectif Ilarie Voronca, rassemblant, à l'initiative des Hommes sans Epaules et des poètes de l'Arche 23, des personnalités françaises et roumaines, soucieuses de défendre et la mémoire et l'oeuvre d'Ilarie Voronca.

Christophe DAUPHIN

Le Collectif Ilarie Voronca :

Porte-paroles: Christophe Dauphin, André Prodhomme et Svante Svahnström.

Académie Mallarmé (association), Hélène Adam, Rodica Aldoux, André-Louis Aliamet, Casa de licitatie Alis (Bucarest), Louisa Amiche, Bernard Ascal, Daniel Barraud de Lagerie, Claude Barrère, Joël Bastard, Jean-Pierre Bégot, Anne-Marie Bernad, Jean Binder, Marion Brauner, Jacqueline Bregeault-Tariel, Philippe Brizon, Nicolas Cariven, Georges Cathalo, Jean-Louis Celati, Jacqueline Chénieux-Gendron, Marie-Josée Christien, Confluences Poétiques (association), Jocelyne Curtil, Jack Dauphin, Hervé Delabarre, Michel Dunand, Thierry de Rochegonde, Mireille Faivre-Engelhardt, Paul Farellier, Jacques Fournier, Colors Art Gallery/Lucian Georgescu (Bucarest), Yannick Girouard, Denis Guillec, Françoise Han, Pierre Hassner, Sandra Haug, Michel Héroult, Hélène Iché, Rose-Hélène Iché, Dadi Janco, Petre Ionesue, Monique Labidoire, Chantal Lainé, Jacqueline Lalande, L’Arche 23 (association), Ghislaine Le Dizes, Maguy Le Naour, Les Hommes sans Epaules (revue), Les Roumains de France (association), Roland Lombard, Alexandru Maciuca, François Montmaneix, Renée Moreau, Roland Nadaus, Simone Nadaus, Mireille Newman, Virgile Novarina, Carmen Popescu, Bernadette Prodhomme, Geneviève Prodhomme, Julie Prodhomme, Pierrick Prodhomme, Emilian Radu, Rafael de Surtis (association), Petre Raileanu, Marie-Christiane Raygot, Alain Ripaux, Robert Rius (association), Paolo Scopelliti, Josette Ségura, Eric Sénécal, Rodica Sibleyras, Catherine Sernet-Noone, Alexandre Sincu, Claudia Sperry, Simone Taurand, Marina Vanci Perahim, Frédéric-Jacques Temple, Denis Tourillon, Paul Van Melle, Claude Vercey et Delphine Wright.

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

Publié(e) dans le catalogue des Hommes sans épaules

|

|

|

| Journal inédit, suivi de Beauté de ce monde (Poèmes 1940-1946) – 2éme édition | Ilarie Voronca, Le poète intégral |