Tchicaya U TAM'SI

TCHICAYA U TAM’SI,

LE POÉTE ÉCORCHÉ DU FLEUVE CONGO (extraits)

par

Christophe DAUPHIN

Disons d’emblée que Tchicaya U Tam’si, qui a vécu la majeure partie de sa vie en France, mais avec le Congo au cœur, viscéralement aux tripes, est assurément l’un des deux plus grands poètes africains du XXe siècle. Nous parlons de deux grands poètes tout court, magnifiques, sublimes et universels. Le premier, Tchicaya, Congolais, né en 1931, est un Vili (peuple bantou d’Afrique centrale, établi en République du Congo dans deux départements, Kouilou et Pointe Noire, et également à Brazzaville). Le deuxième, Sénégalais, né en 1906, appartient à l’aristocratie sérère (peuple d’Afrique de l’Ouest, surtout présent au centre-ouest du Sénégal, qui forme, en nombre, la troisième ethnie du Sénégal, après les Wolofs et les Peuls).

Ces poètes sont tous les deux chrétiens. Tchicaya est le poète de la déchirure de l’identité et du pays (« De même que mes aînés rêvaient de Négritude, je m’enchantais du Congo… Ma passion est d’abord congolaise… »). Le poète-président Léopold Sédar Senghor, est, lui, le poète-combattant et chantre de la Négritude. De nos rencontres durant lesquelles, dans les années 90, Léopold Sédar Senghor a évoqué Tchicaya, je me souviens qu’il nourrissait admiration envers son jeune cadet, mort trop jeune. Césaire, qui était présent, acquiesça, surtout lorsque Léopold avoua à mi-mots l’avoir « mésestimé, écarté, un temps ». Ne l’a-t-il pas décrit ainsi, en 1962 : « Tchicaya est un Bantou : petit, mais solide, timide et têtu, sauvage dans la brousse de sa moustache, mais tendre ; pour tout dire, homme de rêve et de passion. » Mais « l’admiration » de Léopold était complexe, matinée de contrariété, de regret et de nostalgie. Car, Tchicaya, bien que nourrissant un profond respect pour l’homme et son œuvre (il dédia à Léopold, ses magnifiques pièces de théâtre, Le Zulu suivi de Vwène le Fondateur, 1977), ne fut pas un « disciple », mais un « fils » révolté et aussi le poète de l’« anti-négritude ».

J’ai bien connu Léopold Sédar Senghor, mais pas, en revanche, et je le regrette, Tchicaya U Tam’si, contrairement à nombre de mes aînés at amis. Nous savons, par exemple, que c’est Robert Sabatier qui a aidé et introduit Tchicaya chez Albin Michel, où fut publié le principal de son œuvre romanesque. Plus proche de nous encore, Tchicaya fut l’ami de Jean Breton, le poète-éditeur-animateur fondateur des Hommes sans Épaules en 1953, dont il admirait la poésie incisive et solaire, comme en témoigne les éditions originales de ses livres adressés, toujours avec de belles dédicaces, depuis Feu de brousse (1957).

Un long et bel entretien de Tchicaya avec Jean Breton a paru dans la revue Poésie 1 (1976), avec des extraits, alors inédits, de « La Veste intérieure » : Les étoiles ont tellement – piétinée cette nuit – qu’elle en est livide – Et nos sexes ont fouillé – nos corps sans – trouver où le sang – commence à gester les – volcans… De son ami Tchicaya, Jean écrit : « Son imagerie est parfois obscure, un mélange de surréalisme, de mysticisme et de culture bantoue. Complaintes, blues ou versets jazzés pour dire la déchirure de l’identité et du pays, mais ce désespoir est corrigé par une ironie mordante. Les images sont le cœur de cette interprétation du monde, brutales, souvent baroques. L’histoire africaine, les mythes, les tricheries du colonialisme, les épilogues de la mauvaise conscience l’entrainent tour à tour à des excès de confiance, suivies d’injures ou de l’attente de l’éclatement du monde. Son identité douloureuse, coupable ou vengeresse, se retrempe dans un panthéisme mystique. Il écrivait avec conviction : « Don de soi : le rêve de fraternité. Celui qui ne peut rien donner n’est pas libre… Je lis la Bible, mon livre de chevet. Christ est le fils de l’homme. Il a instauré la Cène où tout se partage. Il est le plus illustre des colonisés… »

Gérald-Félix Tchicaya est né à Mpili (Congo Brazzaville) le 25 août 1931, dans une famille « aisée ». Son père, Jean-Felix Tchicaya, instituteur, ex-Sous-officier des Forces françaises libres, fondateur du Parti progressiste congolais, membre fondateur du Rassemblement démocratique africain ; est le premier député d’Afrique noire à siéger à l’Assemblée française : député de l’Afrique équatoriale au parlement de 1944 à 1958. Tchicaya passe son enfance à Pointe-Noire et quitte son pays à l’âge de quinze ans, afin de poursuivre ses études en France, où il fait paraître son premier livre de poèmes, en 1955 : Le Mauvais sang. Mauvais sang, c’est la fatalité, le noir destin, l’enfance maudite : « Je pense au ventre de ma mère, à tous les ravages que je lui ai fait subir à coups de pied, quel enfant immodeste déjà !... j’ai toujours été une forte tête avec un goût irrépressible de profaner surtout les sanctuaires… Il fait toujours bon aller musarder dans les recoins les plus sombres de la vie. Là, je me sens en paix. »

Le père entend faire de son fils un magistrat, mais ce dernier l’entend tout autrement et en révolte quitte l’école, avant le baccalauréat : J’ai trimé des jeunesses - j’ai dû faire le fou - pour mon premier gain - une coqueluche. Il entend gagner en autonomie, exerce plusieurs petits métiers et se consacre à l’écriture.

Tchicaya manifeste tôt de véritables dons poétiques. Boniface Mongo-Mboussa, qui a magistralement coordonné l’édition des œuvres complètes en trois volumes, chez Gallimard, rapporte : « Il envoyait ses poèmes à son père, dont un est inspiré des massacres coloniaux survenus en 1948. Son père le montre à Aimé Césaire, qui est son collègue à l’Assemblée nationale en tant que député de la Martinique. « - Il n’y a pas de doute, votre fils est un poète », lui dit Césaire. Le père qui commence à désespérer de l’avenir de son fils pour qui il nourrit de grandes ambitions, est un peu rasséréné par la réaction du poète martiniquais de la négritude. »

Tchicaya écrit : Ils ne conviendront pas qu’enfant j’eus les boyaux - durs comme fer et la jambe raide et clopant - j’allais terrible et noir et fièvre dans le vent - L’esprit, un roc, m’y faisait entrevoir une eau ; - Et ceux qui s’y baignaient se muaient en soleil - Je m’élançais vers eux des crocs de mon sommeil - Dans ce rut fabuleux ma tête s’est fêlée… - Donc fichu mon destin l’eau qui rouille le fer… - d’un clair de lune froid monte une terre ourlée. Tchicaya se sent le « Mwana Balenda » (le mal aimé !) : Pousse ta chanson – Mauvais sang – comment vivre ?

De quoi souffre Tchicaya, qui écrit : N’ayant pas trouvé d’hommes – sur mon horizon – j’ai joué avec mon corps – l’ardent poème de la mort – j’ai suivi mon fleuve – vers des houles froides et courantes – je me suis ouvert au monde – des algues - où grouillent de solitudes…

Contre quoi se révolte-t-il ? Boniface Mongo-Mboussa, excellent biographe du poète, nous dit : « Il souffre d’avoir été sevré de sa mère biologique très tôt, répudiée, alors qu’il est âgé de trois ou quatre ans. Il vit dans une famille recomposée dans laquelle, lui-même se désigne comme un chaton rapporté. Il souffre de bégaiement, son pied-bot qui fait de lui un objet de moqueries à l’école. De l’exil, aussi. En 1946, son père le fait venir à Paris pour des études. Il est pensionnaire dans un lycée à Orléans, mais il est complexé parce qu’il est beaucoup plus âgé que les autres élèves de sa classe. En cours de récréation, il est chahuté parce qu’il ne peut pas courir. Élève solitaire, il reste dans son coin, et pour échapper aux moqueries, il se dit poète et plagie une chanson de Tino Rossi, mais sa supercherie est vite découverte. Il finit par quitter définitivement les bancs de l’école sans obtenir le baccalauréat. » Congolais de toutes ses fibres, mais pas vraiment un sapeur, donc Tchicaya.

Bien plus tard, en mai 1980, Tchicaya U Tam’si écrira à sa cousine, Aimée Ngali, en évoquant son angoisse et son obsession : « Plus que Les Cancrelats, La Main sèche est pour moi un livre essentiel. Très dense léger, il est une respiration profonde. Une sorte aussi d’exorcisme. Il est à la fois tragique et serein. Il pouvait avoir plusieurs titres : « Où va la vie ? », « Otage du jour », « le séquestré de la nuit », qui disent tous le sens de ce livre ! Le portrait moral d’un être à la confluence de deux manières d’être présent ou absent au monde ». La Main sèche (1980) : onze récits entre savanes, forêt et mer : « Il faut que je séduise le vent si je veux survivre à ma déchéance. Il y a un lambeau de mon âme qui traîne dans l’armoire. Les mites y ont élu domicile. Le camphre n’y peut rien. Aussi, je boite de l’âme. La partie qui s’en est allée en villégiature, si elle revient, elle sera grignotée. Elle sera une dentelle de percale. Je sais que j’étais ogre dans une vie antérieure – d’où mon côté carnivore et obséquieux devant les femmes au pubis gras. Le sot-l’y-laisse succulent laissé au coin de l’assiette pour la bonne bouche. Peut-on imaginer festin où l’on ne m’ait vu sémillant, un rien babillard, la jambe ronde et le verbe épicé au poivre et au gingembre ? Ce temps est mort de n’avoir pu résister au verdict de l’ordalie. »

Tchicaya précise à propos de son livre : « C’est le portrait à facettes d’un être qui se cherche une nouvelle identité de synthèse. Parce qu’en vérité, toute civilisation est une rencontre syncrétique de deux mondes, au moins, barbares l’un pour l’autre. Et cela produit de toute évidence un nouveau barbare si controversé en lui-même que c’est forcément un être tragique, fatal, parce qu’habité par deux morts, celles de deux mondes qui l’ont enfanté. Ici, le monde païen et le monde chrétien. »

En 1957, le jeune poète prend le pseudonyme de U Tam’si (en langue vili : « la petite feuille qui parle pour son peuple ») et publie son deuxième livre : Feu de brousse (1957). Tchicaya est né révolté et écorché : Pousse ta chanson – Mauvais sang – comment vivre. Comment vivre ? La question résonne tôt et tout au long de l’œuvre, avec l’enfance, la fuite du temps, le Congo, jusque dans le dernier poème de l’ultime recueil de 1977, La Veste d’intérieur, dont Jean Breton publie des extraits (alors inédits) dans sa revue Poésie 1 (1976) : tenir la mer en laisse – afin qu’elle laisse ce sable – aussi éclatant que ma joie – de voir l’amour défier – ce que la vie promet de mort – dans ce délire de ma bouche. Le mal-être ne le quittera pas : Des catastrophes fruitées au silence - comme on les aime dans les souvenirs d’enfance - et une pluie grise suffisent à tous les rêves - me contraignent à ce besoin d’être faussaire - saintement sicaire - malgré l’équinoxe - malgré moi - malgré les sortilèges des sourires - de mes frères d’obédience nègre.

(..)

Il ne faut plus dormir, je sonne les réveils : Tchicaya, l’anti-négritude

(..)

Mais, contre toute attente, Tchicaya le solitaire, l’autodidacte, refuse de rejoindre les poètes de la négritude et d’être un « nègre échantillon », malgré le fait d’avoir été très tôt adoubé par Césaire. La poésie de U Tam’si est éloignée de la négritude. (..) On comprend d’autant mieux la déception de Tchicaya lorsqu’il découvre, en 1962, la préface qu’a écrite Léopold Sédar Senghor, pour son livre, Épitomé (1962). Senghor affirme que la poésie du Congolais est « authentiquement négro-africaine… Elle vibre d’une seule passion : celle de témoigner la Négritude. » Tchicaya s’insurge : « C’est quoi encore cette histoire de négro-africain ? Pourquoi ne pas parler tout simplement de poète africain ou, à la rigueur, de poète congolais ou de poète tout court ? Trêve de chicaneries ! » Tchicaya écrit encore : « Je vends ma négritude à cent sous le quatrain », ou encore : « Il y a des goyaves pour ceux qui ont la nausée des hosties noires. » La préface est supprimée dès la seconde édition du livre, à la demande de Tchicaya. S’il nourrit un immense respect pour son ainé sénégalais, comme au martiniquais Césaire ; le poète Congolais (« meurtre » des pères fondateurs ?) entend se forger ses propres « armes miraculeuses » en toute indépendance et n’hésite pas à parler de la négritude de manière très provocante : sale tête de nègre - voici ma tête congolaise.

(..)

Tchicaya est bien sûr conscient du racisme fondateur d’une histoire faite de colonisation et d’esclavage. Cela ne lui échappe pas. Son œuvre a pour motifs la traite négrière et l’esclavage transatlantique, la conquête et la colonisation européenne, le mythe de Lumumba et les dérives postcoloniales. En somme, Tchicaya U Tam’si exprime lui aussi la tragédie du monde noir, mais dans l’ultime but d’émanciper la personnalité africaine dont l’assujettissement au conquérant blanc remonte à l’exploration des côtes africaines. Dans Épitomé, la rage du poète contre la Négritude et son aversion contre la trahison des Africains est sans retenue : Je vends ma négritude - Cent sous le quatrain - Et vogue la galère - Pour des Indes soldées - Ah quel continent n’a pas ses faux nègres – J’en ai à vendre - Même l’Afrique a aussi les siens - Le Congo a ses faux nègres.

Le poète ne comprend pas que les Africains pactisent avec les trafiquants d’esclaves et autres forces coloniales. Dans un style incisif et acerbe, il démontre combien ces accointances relèvent de la trahison et de la vilenie. Tchicaya U Tam’si laisse à Senghor et à ses disciples le soin de chanter les valeurs nègres et l’art de magnifier le passé africain, fait de grands empires, de princes richement pares et de vie doucereuse. Tchicaya reproche à Senghor d’avoir construit la mythologie d’une Afrique ancestrale, paradisiaque, avec des royaumes prospères, des mœurs conviviales, un mode de vie essentiellement solidaire, une stabilité et un pacifisme social imperturbable. Bref, 1’image d’une Afrique où régnait un parfait équilibre cosmogonique. Il y aurait beaucoup à redire sur 1’Afrique mythique de Senghor et de ses disciples écrit l’essayiste et universitaire camerounais, auteur d’essais sur Mongo Beti et Sylvain Bemba, André Djiffack, de l’University of Oregon (cf. Tchicaya U Tam’si : l’Afrique des absurdités et des paradoxes in revue LitteRealité) : « Les royaumes prospères ne pouvaient se construire que par la conquête et la soumission des autres peuples africains ; les souverains richement pares impliquent 1’existence d’une société de castes, avec, au bas de l’échelle, les esclaves ; on pourrait aussi évoquer un système gérontocratique, avec une caste de notables au pouvoir secret et mystificateur. Pourquoi se leurrer, si les Africains ont été réduits à l’esclavage et toute 1’Afrique soumise à la colonisation, c'est non seulement à cause des faiblesses réelles par rapport à l’envahisseur, mais aussi, en raison d’une culture africaine admettant ou intériorisant ces pratiques. »

(..) En clair, résume André Djiffack, « la domination blanche ne vient ni du néant ni de la mélanine, du moment où la culture africaine lui avait longuement préparé le terrain, au moins, par la pratique de la traite et la conquête des peuples voisins… Naviguant à contre-courant, les écrits de Tchicaya U Tam’si dégagent toutes les conséquences de la tragique rencontre de l’Afrique avec l’impérialisme européen, intrusion ayant imprimé une force cadence au tourment nègre qui, depuis lors, a perdu le contrôle de sa destinée. L’exploration des côtes africaines, la traite négrière, la colonisation et la néo-colonisation, sont des points saillants de la longue nuit dans laquelle est plongée l’Afrique noire. Dans Ces fruits si doux de l’arbre à pain, la peinture de ces moments historiques prend à contre-pied les récriminations habituelles. L’écrivain évoque le passé douloureux de l’esclavage en avançant comme preuve le relevé de la flore. La métaphore du sentier esclavagiste matérialisé par une vaste forêt d’arbres à pain souligne la profondeur de l’enracinement du mal. » C’est donc dire que l’arbre à pain, qui donne son titre au roman, est aussi le symbole par excellence du trafic des Noirs. Avec cette mise en récit de la traite négrière, Tchicaya U Tam’si se fait historien : « L’arbre à pain, venu d’Asie du Sud-Est, s’est acclimate et fait partie du paysage, avec le palmier à huile, l’avocatier. Il a le tronc argenté, pas toujours droit. On le voit tout au long de la côte atlantique du Congo, de Loango à Mayumba, jusqu’à Setté Cama. Plus loin peut-être encore. Plus loin à l’intérieur des terres, on le trouve en colonies le long des anciennes pistes qu’empruntaient les caravanes des marchands d’esclaves. Grace à lui, on pourrait faire le relevé des itinéraires de ces chasses à l’homme, de sinistre mémoire. Personne ne sait plus le rapport, pas si lointain que ça, entre l’arbre à pain et le fameux marché triangulaire. Entre Diosso et Tchilunga, où il vit en colonies très denses, il atteste que ces villages avaient leurs marches où un homme ne se vendait même pas pour le poids de sa douleur. Avant de les embarquer pour les lointaines terres d’Amérique, on les engraissait, on les gavait des fruits si doux de l’arbre à pain. »

(..) Tchicaya refuse d’endosser le rôle de « l’éternel victime. » Le mépris et l’inégalité, tous les mépris et toutes les inégalités le révoltent. Ceux du Blanc comme ceux du Noir, y compris et surtout d’un Congolais ayant assimilé le racisme colonial contre les Congolais en particulier et les Noirs en général. Tchicaya dénonce dans ses romans les « indigènes évolués » qui, parce qu’ils se sont laissés assimilés à la société coloniale, reproduisent sur leurs compatriotes les discours et les violences racistes du colonisateur et qui refusent que leurs enfants parlent « la langue de leur père », se détournent de leur héritage culturel pour se vanter d’en posséder un autre. La poésie de Tchicaya est une poésie de la relation à soi, à sa généalogie, à l’espace de son enfance, et non de la relation à soi en tant qu’être considéré par l’Autre colonial.

En 1957, Jacques Rabemananjara avait écrit : « Le poète noir reste l’homme condamné à une crise permanente de révolte, tant qu’il ne sera pas délivré de son complexe de colonisé, et sorti de sa situation de méprisé… » Bien plus tard, en 2012, Alain Mabanckou, le cadet de Tchicaya ou de Labou Tansi, et quel cadet de talent, publie en 2012, Le Sanglot de l’homme noir (Fayard). J’allais oublier Fanon, tant récupéré à toutes les sauces, y compris par celles qui dénaturent sa pensée et son action. C’est oublier ce qu’il écrivait (in Peau noire, masques blancs) : « Qu’est-ce que cette histoire de peuple noir, de nationalité nègre ? (..) Je suis intéressé personnellement au destin français, aux valeurs françaises, à la nation française. Qu’ai-je à faire, moi, d’un Empire noir ? »

C’est dans le sillage de ces prestigieux aînés que s’inscrit, avec ses propres acquis, Mabanckou en s’adressant, sous la forme d’une lettre, à son fils, pour commencer (à l’instar de James Baldwin qu’il admire à juste titre, s’adressant à son neveu, in son essai La prochaine fois, le feu) : « Cher Boris, (..) Je te dirai qu’il existe de nos jours ce que j’appellerai le « sanglot de l’homme noir ». Un sanglot de plus en plus bruyant que je définirai comme la tendance qui pousse certains Africains à expliquer les malheurs du continent noir – tous ses malheurs – à travers le prisme de la rencontre avec l’Europe. Ces Africains en larmes alimentent sans relâche la haine envers le Blanc, comme si la vengeance pouvait résorber les ignominies de l’histoire et nous rendre la prétendue fierté que l’Europe aurait violée. Celui qui hait aveuglément l’Europe est aussi malade que celui qui se fonde sur un amour aveugle pour une Afrique d’autrefois, imaginaire, une Afrique qui aurait traversé les siècles paisiblement, sans heurts, jusqu’à l’arrivée de l’homme blanc venu chambouler un équilibre sans faille… La « conscience noire » n’est en réalité qu’une démonstration… À certains égards, elle devient une démolition pure et simple de l’homme de couleur qui, au lieu de s’occuper de son présent, s’égare dans les méandres d’un passé cerné sous l’angle de la légende, du mythe, et surtout de la « nostalgie ». Les Noirs en sanglots sont persuadés que notre survie passe par l’anéantissement de la race blanche, ou, tout au moins, par l’inversion des rôles dans le cours de l’histoire. À leurs yeux, le Blanc devrait, même pendant quelques heures, ressentir ce que signifie d’être un nègre dans ce monde. Or, dans leur inconscient, comme l’affirmait Fanon, ils trainent le rêve d’être des Blancs jusqu’à la fin des temps… Le psychiatre martiniquais se demande d’ailleurs : « N’ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu’à venger les Noirs du XVIIe siècle ? » Mon cher petit, la pire des intolérances est celle qui vient des êtres qui te ressemblent, ceux qui ont la même couleur de peau que toi. Le fanatisme trouve son terrain d’expérience d’abord entre les hommes d’une même origine, avant de s’étendre peu à peu sur d’autres « races » avec une virulence alimentée par l’esprit de vengeance… (..)

Le retour au Congo, mais lequel ?

En 1960, Tchicaya U Tam’si s’apprête à s’envoler pour le Congo. Mais, lequel ? Pour Tchicaya, il n’y a qu’un seul, tout comme pour Sony Labou Tansi, son cadet, le poète-héritier et l’ami qui a entretenu une grande correspondance avec Tchicaya, avant de la rencontrer pour la première fois en 1973 : Congo ou Zaïre - Peu importe… - Donnez moi - Ces deux noms - Que je les torde - Que je m’en salisse - Le front - Et le sang - Que je me frotte - Comme un fétiche… - Qu’on me les cloue - Dans la chair comme des pointes. Sony Labou Tansi ajoute (in Paroles inédites, Éditions Théâtrales, 2005) : « Tchicaya, c’était un vagabond, qui n’avait pas de pays. Tous les pays étaient son pays. Et il aimait de manière féroce le Congo. Enfin le Congo... Je ne sais pas lequel, parce qu’en plus il est allé au Congo belge... Lumumba n’avait aucune idée du Congo. L’idée que Lumumba avait du Congo lui avait été soufflée par les Belges, donc ça ne m’intéresse pas. Mais Tchicaya disait que chez nous, « le prince, c’est le fleuve ». Pour lui, il n’y avait pas Mobutu, il n’y avait pas Sassou, il n’y avait personne. C’est le fleuve qui gouvernait et qui commandait. Ça, c’était magnifique. » Un seul Congo pour Tchicaya, mais pour les colons, il en existe deux. Il en va toujours ainsi de nos jours : La République du Congo (ex Congo français ou Moyen-Congo à partir de 1903), fréquemment appelée « Congo-Brazzaville » pour la distinguer de la République Démocratique du Congo (ex-Zaïre mobutiste et ex-Congo belge) ou « Congo-Kinshasa ».

Le pays natal de Tchicaya U Tam’si, c’est le « Congo-Brazzaville », qui emplit ses veines et irrigue son cœur et ses poèmes, tout comme le « Congo-Kinshasa » irrigue tous ses espoirs avortés dans la trahison et le sang de Lumumba.

(..)

Lumumba !

(..)

Face au système colonial, en Congo belge, un homme s’érige : Patrice Lumumba (né en 1925), qui joue un grand rôle dans son pays, dans la vie et l’œuvre de Tchicaya U Tam’si. (..) Les premières élections générales de l’histoire du Congo (encore belge), ont lieu en mai 1960, que remportent largement le Mouvement national congolais (MNC) de Patrice Lumumba. Le dirigeant de l’ABAKO Joseph Kasa-Vubu, dans un souci d’unité nationale, est nommé président de la République et avalise aussitôt la nomination de Lumumba comme Premier ministre. D’emblée, lors de la cérémonie d’indépendance, devant le roi Baudoin, Lumumba prononce un célèbre, mémorable et virulent discours (le discours du 30 juin), qui dénonce la politique coloniale belge depuis 1885 : « Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d’élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des « nègres ». Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses ; exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort même.... Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d’injustice, d’oppression et d’exploitation. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l’oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut : tout cela est désormais fini… » Son discours fait l’effet d’une bombe du côté belge et de leurs alliés congolais. La réponse ne tarde pas. Dès le 11 juillet 1960, Lumumba est confronté à la guerre civile, avec la sécession, le 11 juillet 1960, du Katanga (1960-1965)… Lumumba dénonce le fédéralisme comme une manœuvre néocolonialiste : « Sous le camouflage du mot fédéralisme, on veut opposer les populations du Congo... Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ceux qui préconisent le fédéralisme, préconisent en réalité le séparatisme. Ce qui se passe au Katanga, ce sont quelques colons qui disent : Ce pays devient indépendant et toutes ses richesses vont servir à cette grande nation, la nation des Nègres. Non, il faut le Katanga État indépendant, de telle manière que demain c’est le grand capitalisme qui va dominer les Africains »… Le Katanga, riche région minière dont la superficie correspond à celle l’Espagne, a fait sécession et proclamé son indépendance sous l’impulsion de Moïse Tshombe et des milieux d’affaires pro-occidentaux.

(..)

Tchicaya a toujours vécu en France. Mais lorsque le Congo belge accède à l’Indépendance, il s’y rend pendant trois mois, d’août à octobre 1960, à Léopoldville (actuelle Kinshasa). C’est, en dehors de ses quinze premières années, son seul long séjour en Afrique. Tchicaya fait la rencontre décisive de Patrice Lumumba : Hier est dans les pas de demain…. Patrice Lumumba le fascine. Tchicaya dirige à Léopoldville le journal Congo, organe du Mouvement national congolais, de Lumumba.

Le 4 septembre 1960, le président Joseph Kasa-Vubu annonce à la radio la révocation du trop dangereux indépendantiste subversif, trop Congolais, Lumumba et de ses ministres. Lumumba déclare qu’il reste en fonction (le Conseil des ministres et le Parlement lui votent une motion de maintien) et, à son tour, révoque le président Kasa-Vubu, sous l’accusation de haute-trahison, et appelle à Léopoldville une partie des troupes de l’Armée nationale congolaise. Un coup d’État soutenu par la CIA, éclate à Léopoldville le 14 septembre 1960, par lequel Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir. Le nouveau régime reçoit le soutien du président Kasa-Vubu et de l’ONU... Celui qui se rebaptisera Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga, fait arrêter et assigne à résidence Lumumba, qu’il dénonce comme pro-communiste.

Lumumba organise aussitôt un gouvernement clandestin et s’échappe le 27 novembre avec sa famille. Il est de nouveau arrêté, à Port-Francqui, le 1erdécembre 1960, avec deux de ses amis, figures de proue du MNC, Joseph Okito (vice-président du Sénat), Maurice Mpolo (ministre de la Jeunesse et des Sports).

Le 16 janvier, à l’issue d’une réunion et d’un vote : les « autorités » congolaises, dont le président congolais Kasa-Vubu, le chef d’état-major Mobutu, mais aussi des représentants des services secrets belge (et donc, de l’État belge) et de la CIA (et donc, des États-Unis), qui a déjà tenté de l’éliminer à deux reprises, votent la mort, l’assassinat de Lumumba, de Okito et de Mpolo. Un télex du ministre belge des affaires étrangères ordonne au Katanga d’accueillir les prisonniers, qui sont transférés par avion, à Élisabethville, au Katanga, le 17 janvier 1961.

Pourquoi ces assassinats ? Perçu comme communiste par l’ONU et les États-Unis pour avoir reçu l’aide de Moscou en pleine guerre froide, Lumumba est jugé comme une menace par la Belgique (ses intérêts économiques, notamment dans le secteur minier). Les nouvelles élites congolaises, soutenues et corrompues des Kasa-Vubu, Mobutu, Tshombe, etc., ont les mains livres et sont encouragées à en finir avec Lumumba et ses idées d’indépendance, d’unité nationale et de justice. Nationaliste et socialiste Patrice Lumumba prône une rupture radicale avec l’ordre colonial, une véritable renaissance de la personnalité africaine, une reprise de l’initiative historique par les Congolais se forgeant leur propre destin, une franche opposition contre l’exploitation coloniale et l’asservissement de la personnalité africaine, un refus de tout impérialisme fondé sur le pillage des ressources du continent africain sur fond de racisme. Mais, Patrice Lumumba n’a-t-il pas « signé » son arrêt de mort dès son discours, lors de l’indépendance du Congo, le 30 juin 1960 ?

« On veut me tuer. Je mourrai comme Ghandi. Si je meurs demain, c’est qu’un Blanc aura armé la main d’un Noir. J’ai fait mon testament. Le Peuple saura que je me suis offert en otage pour sa liberté », disait Lumumba et encore : « Ni les menaces, ni les insultes, rien ne m’arrêtera ». C’est en cours. Lumumba, Okito et Mpolo, sont une dernière fois torturés et battus à mort par des responsables katangais, en présence de Moïse Tshombé, mais aussi de quatre représentants des autorités belges. Ils sont fusillés tous les trois le soir même par des soldats sous le commandement d’un officier belge, à proximité du village de Tshisukwe, à 50 km au nord-ouest de Lubumbashi. Lumumba avait 35 ans et passé à peine six mois au pouvoir. Le lendemain, une opération est menée par des agents secrets belges pour faire disparaître dans l’acide les restes des victimes découpées auparavant en morceaux.

(..)

Dans sa superbe et implacable « comédie-farce-sinistre en trois plans » Le Destin glorieux du Maréchal Nnikon Nniku, Prince qu’on sort (1979), Tchicaya donne une féroce satire des mœurs politiques africaines et du vide politique post-colonial. Tchicaya lie étroitement fiction et réalité. L’histoire défie l’imaginaire le plus sinistre : le délire du pouvoir, la folie mégalomane, la bêtise la plus crasse, la terreur, la trahison, tout y est de ce que le peuple endure, lorsque qu’un caporal promu Maréchal aux pleins pouvoirs à la faveur de son coup d’État, finit par être renversé à son tour par un autre caporal : logique irréfutable sur la tyrannie que des hommes exercent sur leur peuple… Aimé Césaire avait précédé Tchicaya, également sous la forme d’une pièce de théâtre, écrite en 1966 (et créée en 1967 par Jean-Marie Serreau au Théâtre de l’Est parisien), Une saison au Congo, qui met en scène les derniers mois de la vie de Patrice Lumumba dans la période de transition vers l’indépendance du Congo belge marquée par les conflits avec la sécession katangaise, soutenue par les intérêts belges et plus largement occidentaux. Solitaire comme le souverain haïtien de la pièce de Césaire la Tragédie du roi Christophe (1963), Patrice Lumumba est, lui aussi, un visionnaire. Condamné à l’échec, car trahi de toutes parts, comme Christophe, Lumumba sort, comme ce dernier, grandi par sa propre défaite.

(..)

Tchicaya U Tam’si au Jardin des Oliviers

(..)

Lorsque Lumumba est assassiné (deux jours après la mort du père du poète), Tchicaya U Tam’si a déjà quitté le Congo depuis plus de deux mois : Mais que le chemin vous tombe des yeux - Et qu’il se dissolve dans le sang incendié - Docteur quel présage me font ces taches de vin - Sur le ventre sur le ventre en laisse pourtant - D’aubes - Certes on ne démissionne jamais - On avale sa langue on se tait – Lumumba. De retour à Paris, il y représente - ce qu’il fera pendant plus de vingt ans - le Congo, auprès de l’UNESCO.

Trois recueils jalonnent la décennie 60-70 : Épitomé (1962), Le Ventre (1964) et Arc musical (1970), puis, La Veste d’intérieur (1977). En 1978, la réédition de Le Ventre est enrichie de deux poèmes, « La conga des mutins » (écrit le 7 juillet 1960) et « La mise à mort » (écrit en mars 1977) : Il faut mourir d’un mal - dont le siècle tirera quelque vanité : le - congoléther. - Et pourtant Lumumba le disait le congo - c’était la splendeur la merveille nec plus – ultra - Paré de jacinthes d’eau on ne saurait être - plus coquet que ce fleuve. Anne lange-le - d’humus. Ah le nègre vous verrez prophétisait – il - Patrice tu rêvais Patrice tu ne rêvais pas. - Et pourtant libre il se militarise instaure la paix - concentrationnaire avec miradors et - fosses d’aisance pour diarrhéiques et - sommeilleux. Désormais, Tchicaya, sans renoncer à la poésie, dont l’œuvre entière est profondément imbibée (vers et proses), ne publie plus de poèmes et se consacre au théâtre et à la prose, à la fiction. Pour Tchicaya comme pour Paul Eluard (en 1946, après la perte de sa femme Nusch) : le temps déborde…. Le contexte n’est bien sûr pas le même, mais les retombées le sont : Le poète désespère, mais il faut retrouver le dur désir de durer, faire acte de résistance absolue en témoignant son désir de fidélité à la vie (Mais l’amour pour la vie - celui qu’on donne du ventre, écrit Tchicaya), passer de « l’horizon d’un homme à l’horizon de tous » !

Tchicaya et la contre-histoire de l’Afrique : colonisation et indépendance

(..)

Le roman Ces fruits si doux de l’arbre à pain (1987), pose la question de l’impérialisme occidental dans son essence dramatique, car le dénouement du récit dénonce sans ambages la responsabilité des Africains qui ont cédé ce qu’ils ont de plus précieux contre de la pacotille. Le jugement de Tchicaya est sans appel : « Le gout de la pacotille remonte aux temps anciens, ou le clinquant de la verroterie s’échangeait contre de l’ivoire ou du mental jaune. Ce n’est pas un mauvais conte que l’histoire pitoyable de ce chef qui céda son territoire, ses femmes et ses enfants contre une veste bleue à galons dorés et un bicorne à panache. Il demanda aussi l’épée à fine lame en acier de Tolède, que l’officier blanc ne voulait céder contre des gris-gris. Donne quelque chose de mieux, demandait l’officier. Notre chef n’avait plus dame pouvant servir au troc, s’étant laissé soûler à mort, à tant boire du tafia ! ». Tchicaya dénonce aussi : « La fascination qu’ont ces putains de nègres pour des indépendances octroyées, moyennant l’abandon pur et simple des articles principaux concernant la souveraineté nationale. » André Djiffack ajoute : « Tchicaya U Tam’si narre le fiasco des indépendances africaines dans un récit dont la chute est une rétrospective sur le précèdent de la trahison des roitelets nègres. En d’autres termes, il trace un parallèle entre la vilenie des roitelets nègres d’hier et la sottise des tyrans d’aujourd'hui. Pendant plus de cinq siècles, l’Africain n’a ni changé de pratique ni remis en cause les fondements de sa culture, encore moins pris l’exacte mesure de son commerce avec l’étranger. Pour satisfaire leur instinct égoïste, nombre de potentats africains en sont encore à sacrifier leurs congénères et les ressources naturelles de leur pays à la voracité occidentale, sous fond de luttes fratricides... Tchicaya U Tam’si démontre que les indépendances africaines ne constituent rien de moins que la reproduction de la trahison des roitelets nègres d’antan cédant femmes et enfants, or et ivoire, corps et âme contre de la pacotille. Les indépendances en série des années 1960 sont négociées au prix du massacre des nationalistes africains. Dans le cas d’espèce, l’auteur cite le martyre de Patrice Lumumba dont la passion inaugure l’ère des indépendances en trompe-l’œil et la frénésie des tourments postcoloniaux… »

Mais, la critique de Tchicaya U Tam’si va au-delà de l’octroi des fausses indépendances. En effet, le poète passe au crible de sa critique les contours du pacte colonial et l’engrenage de l’autodestruction dans lequel se confinent les Africains. Pour preuve, la participation des Africains à l’assassinat de Patrice Lumumba. C’est justement de cet assassinat que dérive la descente aux enfers du Congo indépendant, symbole du continent africain dans son ensemble. Les indépendances africaines illustrent un marché de dupes, une tragicomédie mettant en scène les marionnettes africaines et les colonisateurs, d’habiles manouvriers. L’euphorie des indépendances couve le désenchantement qui lui fait suite.

Tchicaya U Tam’si rend compte de la célébration des fausses indépendances, non sans gravité : « Qui ne se souvient de la liesse de tout le mois d’aout 1960 ? Un embrasement des cœurs. Même si nous ne récoltions pas le pouvoir, nous n’étions pas plus frustres que ça, parce que c’est notre cause qui triomphait. Curieuse époque. Ça parait si loin, alors que ce n’est pas plus vieux que trois ans. À peine. Et nous semblons avoir vieilli de cent ans. Sans être bien avances pour autant, puisque ça s’annonce pis que tout ce que « nous avons connu » !... pour reprendre le mot de Lumumba, le pauvre ! Oui : « Nous avons connu ! » Ah ! ce que « nous avons connu » !... Ceux d’ici ont prêté main forte à ses bourreaux. Ils ne l’emporteront pas au paradis. Dieu non ! Un saint, un martyr, cet homme. La misère du pauvre Noir ne finira-t-elle donc jamais ? Voila ! Il disait « Nous avons connu... » ! Combien d’autres le diront encore dans les temps à venir, parce que ce n’est pas encore demain la fin. »

(..)

Lieu de rencontre de l’homme avec sa terre, la poésie de Tchicaya U Tam’si est inséparable du drame vécu par l’homme, l’homme noir. Son lyrisme, étincelant et tragique, est avant tout une quête passionnée et perpétuelle de l’identité. Un cri bouleversant. En rupture avec la poésie de la négritude, il propose des poèmes éclatés, à la syntaxe désarticulée, travaillés par des ruptures de tons, de collages baroques, qui juxtaposent le prosaïque et le sublime, provoquant ainsi une tension, qui, à son tour, provoque l’intranquillité du lecteur.

Marqué par la disparition tragique de Lumumba, viscéralement attaché au Congo, Tchicaya U Tam’si mêle sa souffrance et ses voluptés à celles de sa terre natale : « Ma poésie est comme le fleuve Congo, qui charrie autant de cadavres que de jacinthes d’eau. » (..) Un an avant sa mort brutale, Tchicaya U Tam’si écrit (cf. Car tous les États de la terre sont en état de guerre in L’Humanité, 2 mai 1987) : « … Lâchement vais-je renoncer à tous mes désirs ? Devrais-je végéter ? Lâchement habiter ma mémoire, au sec, en sauvegardant l’intégrité de ma peau qui ne vaut rien, j’en conviens, devant toutes les raisons d’État ? Le soufre chaud de tous les fléaux me brûle la conscience : l’apartheid, le racisme, les schismes et tous les intégrismes. Plus un coin de terre où vivre libre à souhait, debout. Il faut payer un lourd tribut aux audaces du malheur. Le SIDA surenchérit sur tous les autres cancers. Comme si la terre désormais ne se polluait plus que par le sexe. L’amour a vieilli. Dieu n’est plus là. Le désert gagne sur la dernière oasis. Quel doigt pervers va rompre le septième sceau ? Je n’ai rien bu de toute la nuit passée. Je suis sobre. Rien donc ne me permet de douter de la clarté de mes sens. J’ai l’ouïe et la vue fines. Il est évident que la terre tremble. Le Rhin a été comme un fleuve d’absinthe de longues semaines cet hiver. Le sable fait courir la famine du Sahel jusqu’en Éthiopie. J’ai honte parce que ma mort sera hideuse. J’ai honte parce que tous les efforts faits pour percer le mystère de la vie ne nous préservent pas des géhennes à venir. J’ai honte parce que plus on parle des droits de l’homme, plus on les bafoue, plus on meurt du manque de liberté ! À Chatila comme à Soweto. Deux symboles. Chancres mous. Il est évident - qu’il est urgent - d’en guérir. »

Tchicaya U Tam’si meurt d’une crise cardiaque le 22 avril 1988, à l’âge de cinquante-six ans, dans sa maison de Bazancourt, village de 500 habitants de l’Oise, à quarante kilomètres de Beauvais. Il est inhumé dans sa chère Loango, au Congo, après des obsèques nationales.

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Epaules).

Œuvres de Tchicaya U Tam’si :

Poésie : Le Mauvais sang (Caractères, 1955), Feu de brousse (Caractères, 1957), À triche-cœur (éd. Hautefeuille, 1958), Épitomé (Oswald, 1962), Le Ventre, Le Pain ou la Cendre (Présence africaine, 1964, Rééd. 1978, 2001), La veste d’intérieur suivi de Notes de veille (Nubia, 1977. Rééd. 2017), Œuvres complètes I, J’étais nu pour le premier baiser de ma mère, œuvre poétique (Gallimard, 2013), Arc musical, précédé de Épitomé (L’Harmattan, 2007), Le Mauvais sang, suivi de Feu de brousse et À triche-cœur (L’Harmattan, 1998).

Prose : Légendes africaines, contes (Seghers, 1968), La Main sèche, nouvelles (Robert Laffont, 1980), Les Cancrelats, roman (Albin Michel, 1980), Les Méduses ou Les Orties de mer, roman (Albin Michel, 1982), Les Phalènes, roman (Albin Michel, 1984), Ces fruits si doux de l'arbre à pain, roman (Seghers, 1987), Œuvres complètes II, La trilogie romanesque : Les Cancrelats, Les Méduses, Les Phalènes (Gallimard, 2015), Œuvres complètes III, Ces fruits si doux de l'arbre à pain, roman, La Main sèche, nouvelles, Légendes africaines, contes (Gallimard, 2018).

Théâtre : Le Zulu suivi de Vwène le Fondateur (Nubia, 1977), Le Destin glorieux du maréchal Nnikon Nniku, prince qu’on sort (Présence africaine, 1979), Le Bal de N’dinga (L’Atelier imaginaire, 1987).

À consulter : de Masegabio Nzanzu : Tchicaya U Tam’si, Le feu et le chant, une poétique de la dérision (L’Harmattan, 2018), Boniface Mongo-Mboussa : Tchicaya U Tam’si, le viol de la lune (Vents d’ailleurs, 2014), Arlette Chemain-Degrange et Roger Chemain : De Gérald Félix Tchicaya à Tchicaya U Tam’si, Hommage (L’Harmattan, 2009), Maurice Amuri Mpala-Lutebele : Testament de Tchicaya U Tam’si (L’Harmattan, 2008), Joël Planque : Le Rimbaud noir, Tchicaya U Tam’si (Moreux, 2000).

Film : Léandre-Alain Baker : Tchicaya, la petite feuille qui chante son pays (2001, 52 min, France Ô/TV5).

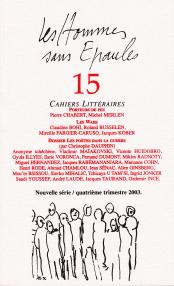

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

|

|

| Dossier : LES POETES DANS LA GUERRE n° 15 | Dossier : Tchicaya U TAM’SI, le poète écorché du fleuve Congo n° 54 |