Max JACOB

Le poète Max Jacob a vécu toute son enfance au 8, rue du Parc, à Quimper. Pendant plus de 50 ans, cette maison, qui abrita aussi l’atelier de tailleur de ses parents, a été laissée à l’abandon, jusqu’à ce qu'un couple de restaurateur la rachètent et en fassent le restaurant Chez Max, inauguré le 12 juillet 2012, le jour de l’anniversaire du poète. Quatre ans de travaux ont été nécessaires pour restaurer cette demeure construite vers 1750 : « Quand nous avons racheté la maison, il ne restait plus d’affaires personnelles. Il est probable que la maison a été pillée par des habitants, après l’arrestation des membres de la famille par la Gestapo. Seules restent les boiseries qui ont été remises en valeur dans la salle de restaurant. Nous avons aussi récupéré des lustres provenant du Grand Café de l’Épée, ou Max et ses amis avaient leurs habitudes. Ils les ont sûrement éclairés… À l’étage, s’ouvre l’appartement familial qui n’a guère bougé depuis 70 ans. Les boiseries sculptées sont toujours en place ainsi que la grande étoile en chêne de Hongrie qui orne le parquet. À quelques mètres de là, la chambre de Max. Une minuscule pièce de 3,50 m sur 2 dans laquelle est né son immense talent… »

Max Jacob, est né le 12 juillet 1876, 8 rue du Parc, à Quimper, Cornouaille du Sud, Finistère ; ville où s’est installé, après Paris, Tours et Lorient, son grand-père paternel, Samuel Alexandre, de nationalité allemande et de confession juive, en 1858. Il y fait fortune dans la confection, à la tête, à compter de 1870, d’une maison de commerce de tissus La belle jardinière, tenue sous la raison sociale A. Jacob et Cie, avec l’aide de ses deux fils. Les Jacob deviennent bientôt des artisans réputés fournissant la ville et la campagne, les militaires et les administrations. Leur réputation franchit les limites de la Bretagne.

En 1867, le comité de sélection de l’exposition universelle fait appel à Monsieur Jacob, marchand tailleur de Quimper, dont les costumes bretons obtiennent une médaille d’argent. Samuel Alexandre se développe à Quimper en créant au 24 de la rue du Parc une succursale : Le Bon Marché. En juillet 1871, Lazare Alexandre épouse Prudence Jacob. Ils auront sept enfants (le quatrième étant notre poète). Trois des sept enfants seront victimes de la barbarie nazie. Aucun des enfants du couple ne laissera de descendance. Par jugement rendu par la Chambre civile du tribunal de Tours en date du 21 juin 1888 les Alexandre deviennent officiellement les Jacob. Max Jacob Alexandre devient alors Max Jacob. Lazare abandonne la profession de tailleur en liquidant ses deux affaires en 1913. L’année suivante, il établit, toujours au 8 rue du Parc, un commerce de curiosités, c’est-à-dire d’antiquités bretonnes. Il exerce cette activité jusqu’à sa mort en 1917. Sa veuve reprend alors le magasin.

Dans la maison du 8 rue du Parc ; Max, enfant émerveillé, mais fragile et nerveux, passe le plus clair de son temps le nez dans les livres. Vivant au premier étage de l’élégante maison, le long de l’Odet, le jeune Max passe à Quimper une enfance confortable et entame une scolarité brillante, collectionnant les prix en histoire, en sciences naturelles, en allemand, en rhétorique. Il s’enthousiasme pour Baudelaire et Jules Laforgue, joue du piano, dessine, écrit, et s’essaye, avec des camarades, à lancer des revues littéraires, qui fâchent le proviseur.

À la rentrée 1894, Max Jacob choisit de suivre à Paris les traces de son frère aîné, Maurice « l’Africain », à l’École coloniale, afin de devenir cadre dans l’administration coloniale de l’Indochine. En décembre 1897, il est conduit à démissionner et renonce à ses rêves de voyages exotiques, pour retourner à Quimper.

À vingt et un ans, il est de retour à Paris, en février 1898, et poursuit des études de droit. En décembre 1898, il passe avec succès ses examens et reçoit son diplôme de licence de droit, option droit maritime, le 6 janvier 1899. Il s’installe à Paris. C’est là que débute sa longue et prolifique œuvre-vie de poète, figure de l’avant-garde, à Montmartre et Montparnasse, avec Picasso, Apollinaire, Salmon, Cocteau, Modigliani, Braque, Léger, etc. En 1907, Max Jacob s’installe dans une des chambrettes du Bateau-Lavoir, 7 rue Ravignan, où Pablo Picasso et Juan Gris ont la leur. Trois ans plus tôt, quand Picasso s’y est installé, c’est Max Jacob qui a donné le nom de « lavoir » à cette résidence d’artistes sordide dont l’escalier central évoque un bastingage, car il n’y a, dans toute cette maison qu’il appelle l’« Acropole du cubisme », qu’un seul et unique point d’eau. Pablo Picasso est en train d’achever le manifeste du cubisme qu’est Les Demoiselles d’Avignon. Les riches étatsuniens Gertrude Stein et son frère Léo, soutiennent Picasso. En revanche, les gouaches de Max Jacob, que Daniel-Henry Kahnweiler expose, ne se vendent guère.

Le 22 septembre 1909, à l’âge de trente-trois ans ; alors qu’il rentre de la Bibliothèque nationale, l’image d’un ange lui apparaît sur le mur de sa chambre au 7 rue Ravignan : « Quand j’ai relevé la tête, il y avait quelqu’un sur le mur ! Il y avait quelqu’un ! Il y avait quelqu’un sur la tapisserie rouge. Ma chair est tombée par terre. J’ai été déshabillé par la foudre. Oh, impérissable seconde ! oh, vérité, vérité larmes de vérité ! inoubliables vérité ! Le corps céleste est sur le mur de la pauvre chambre… » Il entoure l’apparition d’un cercle tracé sur le revêtement du mur. Élevé dans l’athéisme, mais sensible aux racines juives de sa famille, il se convertit au catholicisme. Le 18 février 1915, Max Jacob, âgé de trente-huit ans, reçoit le baptême. Pablo Picasso est son parrain. Max Jacob exprime son amour pour le Christ avec des accents très charnels : « Ton cadavre, mon Dieu joli, je le tiens, tes bras entre mes bras et mon corps sur ton corps. Oh ! si je pouvais te rendre la vie, mon bien-aimé. Tu es encore plus beau qu’auparavant, chéri, je ne voudrais jamais te quitter. J’aime sentir ton corps dans mes bras. Ton ventre est dur aussi, c’est ce qui surprend le plus dans les cadavres. Je n’avais jamais vu comme tu as les pieds fins. Dieu, jeune homme plus que charmant, plus que séduisant, plus que génial… Je t’adore admirable mort. Corps de mon cœur, cœur de mon corps, reviens que je t’aime encore. »

Toute sa vie, Max Jacob sera déchiré entre sa foi de catholique pratiquant et son désir : Mais tous deux nous serons heureux - toi de ton repas humain, ogre d'amour, - moi de ta poitrine universelle. On a beaucoup disserté, longuement sur la sincérité de sa conversion comme de ses raisons. Toujours est-il que cela n’entrava pas son œuvre, ni les coups de dés de son lyrisme singulier.

Il faut attendre 1911 pour que le poète se révèle, dans la publication de Saint Matorel et de La Côte, Chants bretons. Mais, c’est surtout, la même année, la parution à compte d’auteur du Cornet à dés (chez l’auteur, 1917. Stock, 1922, 1923. Gallimard, 1945), puis du Laboratoire central (Au Sans-Pareil, 1921. Gallimard, 1960), qui établissent sa réputation. Son Cornet à dés, est par son titre, une réponse optimiste, sinon un défi, à Un coup de dé n’abolira le hasard (1897) de Stéphane Mallarmé. Le langage, dans la main du poète, n’est qu’un cornet d’où jailliront, suivant la façon dont il est secoué, d’innombrables combinaisons nullement hasardeuses ou, plus exactement dont les hasards sont le fait d’une volonté humaine qui se trouve donc avoir « aboli » le Hasard.

Dans sa préface à l’édition de 1916 du Cornet, Max Jacob écrit : « On a beaucoup écrit de poèmes en prose depuis trente ou quarante ans ; je ne connais guère de poète qui ait compris de quoi il s’agissait et qui ait su sacrifier ses ambitions d’auteur à la constitution formelle du poème en prose. La dimension n’est rien pour la beauté de l’œuvre, sa situation et son style y sont tout. Or, je prétends que le Cornet à dés peut satisfaire le lecteur à ce double point de vue. L’émotion artistique n’est ni un acte sensoriel, ni un acte sentimental ; sans cela, la nature suffirait à nous la donner. L’art existe, c’est donc qu’il correspond à un besoin : l’art est proprement une distraction. Je ne me trompe pas : c’est la théorie qui nous a donné un merveilleux peuple de héros, de puissantes évocations de milieux où se satisfont les légitimes curiosités et els aspirations des bourgeois prisonniers d’eux-mêmes. Mais il faut donner au mot distraction une signification encore plus large. Un œuvre d’art est une force qui attire, qui absorbe les forces disponibles de celui qui l’approche… car l’œuvre d’art n’est qu’un ensemble de moyens et nous arrivons pour l’art à la définition que je donnais du style : l’art est la volonté de s’extérioriser par des moyens choisis : les deux définitions coïncident et l’art n’est que le style. Le style est considéré ici comme la mise en œuvre des matériaux et comme la composition de l’ensemble, non comme la langue de l’écrivain. Et je conclus que l’émotion artistique est l’effet d’une activité pensante vers une activité pensée. Je me sers du mot « pensante » à regret, car je suis convaincu que l’émotion artistique cesse où l’analyse et la pensée interviennent : c’est autre chose de faire réfléchir et de donner l’émotion du beau. Je mets la pensée avec l’appât du piège. Plus l’activité du sujet sera grande, plus l’émotion donnée par l’objet augmentera ; l’œuvre d’art doit donc être éloignée du sujet. C’est pourquoi elle doit être située… Un œuvre d’art vaut pour elle-même et non par les confrontations qu’on en peut faire avec la réalité… »

Max Jacob, nous dit le poète Jean Rousselot (qui fut son proche ami et le mien aussi, bien plus tard, au tout début des années 1990, et à qui je dois le fait de connaître Max Jacob), « imprimait à tout ce qui sortait de sa plume ou de son pinceau une inflexion lyrique réellement personnelle. N’eût-il été que peintre, son nom n’en serait pas moins resté. La nouvelle poésie doit beaucoup à ce jeune homme qui empile dans sa malle des poèmes en prose ou en vers où il a déversé le tohu-bohu fourmillant de son esprit fantasque, retors et ingénu, bousculant la rhétorique, jonglant avec les mots, mélangeant tous les genres, passant du réel au rêve et du rêve au réel avec une aisance, une logique, une conviction désarmantes et réintroduisant dans la poésie française une cocasserie, une liberté, une audace que l’on n’y avait guère rencontrées depuis les fatrasies du moyen-âge et les vers macaroniques de Saint Amant. Le calembour, l’allitération amusante, l’image insolite, la comparaison burlesque, le déplacement ou l’interpolation systématique des articulations grammaticales et syntaxiques, voilà ce que Max Jacob emploie, sans désemparer ; c’est le goût de la nouveauté, mais c’est aussi celui de la simplicité qui le poussent à bouleverser ainsi les notions de gravité et de solennité attachées à la définition traditionnelle de la poésie, ce qu’il fait d’ailleurs en homme qui connaît parfaitement toutes les ressources du vers ancien, astuces et chevilles comprises. »

Dans tous les poèmes de Max Jacob, il y a le concours d’une foule de vocations : l’humoristique, l’acrobatique, la mélodie, la macaronique, la lyrique, sans oublier la folklorique, qui pourrira les poèmes de La Côte et toute son œuvre de ton populaire, signée Morven le Gaëlique et la vocation religieuse, enfin, qui lui souffle des prières, des oraisons, des effusions de poésie sacrée. C’est ce complexe alliage de prosaïsme et de musique, de familiarité et d’illuminisme, d’humour et d’abandon, de folie et de maîtrise, qu’est faite la poésie de Max Jacob, qui a, lui aussi, à la manière du Rainer Maria Rilke des Lettres à un jeune poète (recueil de dix lettres adressées à un aspirant écrivain, élève officier de l’armée austro-hongroise, entre 1903 et 1908, qui ont parues en 1929), donné des Conseils à un jeune poète (un art poétique adressé à un étudiant en médecine de 18 ans, en 1941) : « On peut se demander si toute poésie n’est pas autre chose que superficialité. Je réponds « oui ». C’est dommage. Mais on peut se demander à soi-même d’essayer autre chose. En tout cas ne vivront que les œuvres non superficielles, je veux dire celles qui, ayant l’apparence du superficiel, ont passé par le gouffre du sérieux. Donc soyez d’abord perméable, c’est-à-dire sérieux. »

Max Jacob choisit de vivre à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), petite ville de 2.000 habitants, à 38 km d’Orléans, en 1921, à l’ombre d’une abbaye bénédictine, en s’astreignant à la vie religieuse. Sa retraite est coupée de brefs séjours en Espagne, en Italie et en Bretagne. Au bout de six ans, Max Jacob revient s’installer sur les bords de la Seine. Max Jacob se replonge avec délices, puis avec remords dans la vie mondaine : « Cette période est la plus criminelle de ma vie. J’ai vécu dans l’opulence. J’ai été fier d’aller faire le parasite chez les riches… »

Mais, en 1936, il cède de nouveau à l’appel de Dieu et regagne Saint-Benoît. Son logement est simple. Pour payer logement, tabac et timbres-poste, il ne prend qu’un seul repas par jour. Il retrouve aussi sa place dans les stalles de la Basilique et, chaque jour assiste à la première messe, au retour de laquelle il s’assied devant sa table pour une méditation écrit de plusieurs heures.

Le mysticisme de Max Jacob s’accroit avec la tension mondiale et la guerre.

Les persécutions antisémites, la mort de son frère, la déportation de sa sœur… Six mois avant la libération de Paris ; Max Jacob, celui que son ami (qui fut aussi le mien) le poète Jean Rousselot appelle « l’homme qui faisait penser à Dieu », est surveillé. Les gendarmes français vérifient qu’il est à résidence et qu’il arbore bien l’étoile jaune.

Le 24 février 1944, Max Jacob « reçoit cette visite tant de fois redoutée et toujours remise, des hommes aux manteaux de pluie dont la serviette d’écolier ne contient que le nerf de bœuf et les chaînes dont ils ont fait leurs attributs » : la Gestapo[1] ; ils viennent l’arrêter. Deux jours plus tard, Max Jacob est autorisé à écrire une lettre, qu’il adresse à Rousselot : « Mon cher Jean, je suis avec une troupe juive à la prison militaire allemande et sans doute en partance pour Drancy la semaine prochaine. Peut-être que ton titre te permettra de venir m’apporter un peu de tabac et d’allumettes. Préviens Cocteau. Amitiés ». Jean ne reçoit la lettre, retardée par la censure, que le surlendemain.

Le 26 février, Max Jacob fait partie d’un convoi de Juifs, qui se dirige en train d’Orléans vers Drancy et son camp. Max Jacob (interné sous le n°15872) est destiné à partir dans le prochain convoi pour Auschwitz. Épuisé par le transfert et atteint de broncho-pneumonie ; torturé moralement par l’absence de sa sœur cadette Myrthe-Léa qu’il espérait retrouver à Drancy (arrêtée en janvier 1944, déportée à Auschwitz et gazée dès son arrivée tout comme son frère Gaston), Max est hospitalisé à l’infirmerie. Avec Roger Toulouse et Marcel Béalu, Jean Rousselot se mobilise et avertit tous les amis bien placés : Cocteau, Picasso, Salmon… Hélas ! Le poète est mort le 5 mars 1944, à 20h. Dans l’infâme torchon collaborationniste français Je suis partout, on peut lire : « Max Jacob est mort, juif par sa race, breton par sa naissance, romain par sa religion, sodomite par ses mœurs, le personnage réalisait la plus caractéristique figure de Parisien qu’on puisse imaginer, de ce Paris de la pourriture et de la décadence. »

Le corps de Max Jacob est inhumé en fosse commune à Ivry. Grâce à l’action de ses amis, son corps est rapatrié à Saint-Benoît-sur Loire le 5 mars 1949. Sur sa tombe, le grand sculpteur de ses amis, René Iché, scelle une médaille à son effigie. Cocteau fait cette belle oraison funèbre de son ami : « Je ne connaissais rien de plus beau que les yeux de Max Jacob. Il est presque normal que le monde se fasse poème en sortant d’une main après avoir traversé des yeux pareils. Un ange peut attaquer notre ami, une échelle céleste accaparer sa vue, qu’il veille ou qu’il dorme, qu’il parle ou qu’il se taise, qu’il écrive ou qu’il peigne, toujours le poème superbe coulera de sa main avec la volubilité folle des arabesques du miel qui tombent du ciel. »

Dans les archives de Max Jacob, on retrouve un poème inédit dédié à Jean Rousselot, « L’Étoile jaune des Juifs », qui est publié bien plus tard en 1958 : Qui a vu le crapaud traverser la rue ? - C’est un tout petit homme ! - Une poupée n’est pas tellement minuscule. - Le crapaud se traîne sur les genoux : - il a honte, on dirait… ? - Non ! Il est rhumatisant. Une jambe reste en arrière : il la ramène. - Il sort de l’égout sans doute. Où va-t-il, pauvre clown ? - Personne n’a remarqué le crapaud dans la rue. - Jadis, personne ne me remarquait dans la rue ; - maintenant, les enfants se moquent de mon étoile jaune. - Heureux crapaud ! Tu n’as pas l’étoile jaune.

Quarante-six ans plus tard, chez lui à l’Étang-la-Ville, Jean masquait difficilement devant moi son émotion, en évoquant ces moments terribles ; car Max Jacob est l’un des deux grands poètes, qui l’ont fortement marqué et influencé, ainsi que la plupart de ses amis de l’École de Rochefort. Il y a Max Jacob : l’éveilleur extraordinaire de Saint-Benoît, l’aîné considérable ; et Pierre Reverdy : le sommet. Deux lumières brillent sur la Loire : Une lumière douce et un peu aigre qui était celle de Max Jacob, et une lumière dure, dramatique, qui était celle de Reverdy.

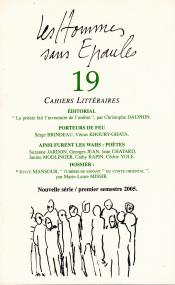

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Épaules).

[1] « Prononcez : j’ai ta peau », disait Max Jacob avec humour. Et que dire de cet extraordinaire « j’suis l’bouquet, j’suis l’bouquet, j’suis l’bouc émissaire », chantonné par Max Jacob, et ce, comme en témoigne Jean Rousselot,« quelques jours avant son arrestation par la Gestapo, sinon que cette prescience sarcastique doit tout à l'étrange vie oraculaire que les poètes ont toujours plus ou moins obscurément reconnue au langage - à l'instar des prêtres de l'ancienne Égypte, ces spécialistes des «jeux de mots» sacrés- et que l'auteur du Cornet à Dés ne cessa de consulter, sa vie durant, en toute connaissance de cause. »

Œuvres

Contes et nouvelles

Histoire du roi Kaboul Ier et du marmiton Gauwain, Alcide Picard & Kaan, 1903,

Le Géant du Soleil, supplément au Journal des Instituteurs, Librairie générale, 1904.

Le Roi de Béotie, Gallimard, 1921.

Ne coupez pas, Mademoiselle, ou Les erreurs des P. T. T., Galerie Simon, 1921,

La Couronne de Vulcain, Galerie Simon, 1923.

Le Nom, A la lampe d'Aladdin, no 7, 1926,

Romans

Saint Matorel, Kahnweiler, 1911, réed. Gallimard, Paris, 1936.

Le Phanérogame, Chez l'auteur, 1918.

Cinématoma. Fragments de mémoires des autres, La Sirène, 1920, réed. Gallimard, Paris, 1929.

Matorel en province, 1921.

Le Cabinet noir, Gallimard, 1922, éd. augmentée, Gallimard, Paris, 1928,

Filibuth ou la Montre en or, Gallimard, 1922.

Bourgeois de France et d'ailleurs, Gallimard, 1932.

Poèmes :

La Côte. Chants bretons, Chez l'auteur, Paris, 1911.

Les Œuvres burlesques et mystiques de Frère Matorel, mort au couvent de Barcelone, Kahnweiler, 1912.

Le Cornet à dés, Chez l'auteur, Paris, décembre 1917, rééd. Gallimard, Paris, 1945.

Les Alliés sont en Arménie, plaquette, 1918.

e Laboratoire central, Au Sans-Pareil, 1922, rééd. Gallimard, Paris, 1960.

Visions infernales, Gallimard, Paris, 1924.

Les Tabar, in Sélection, no 3, p. 209-219, décembre 1924.

Les Pénitents en maillots roses, Krà, 1925.

Fond de l'eau, Éditions de l'Horloge, 1927.

Sacrifice impérial, Émile Paul, 1929.

Rivage, Les Cahiers libres, 1931.

Ballades, René Debresse, 1938.

Derniers poèmes en vers et en prose, Gallimard, 1945.

L'Homme de cristal, La Table ronde, 1946, réed. Gallimard, Paris, 1967.

Poèmes de Morvan le Gaëlique, Gallimard, 1953.

Le Cornet à dés, II, Gallimard, 1955.

Drames

Trois nouveaux figurants au Théâtre de Nantes, 1919,

nouvelle dialoguée en un acte,

Ruffian toujours, truand jamais., 1919, pièce en un acte, musique Groupe des Six, musique d'entracte E. Satie

Le Siège de Jérusalem‚ grande tentation céleste de Frère Matorel. Kahnweiler, 1914.

Dos d'Arlequin, Le Sagittaire, Paris, 1921.

Chantage, première, par Ch. Dullin, Vieux Colombier, Paris, 1922.

Le Terrain Bouchaballe, Émile Paul, 1922, réed. Gallimard, Paris, 1964, comédie en trois actes,

La Police napolitaine, 1929, éd. in Théâtre I, Cahiers Max Jacob, Saint-Benoît-sur-Loire, mars 1953.

Le Journal de modes ou les ressources de Florimond, farce en un acte., Théâtre Daniel Sorano, Toulouse, 15 avril 1986.

Essais de critique littéraire

Art Poétique, Émile Paul, 1922.

L'Homme de chair et l'Homme reflet, Le Sagittaire, 1924,

Tableau de la Bourgeoisie, NRF, 1929,

Chronique des temps héroïques, 1935, Louis Broder, 1956,